Nuevos Registros

y Extensión del Área de Distribución de Laurus

nobilis (Lauraceae) como Especie

Naturalizada en el Sur de la Provincia

de Santa Fe, Argentina

New Records

and Range Extension of Laurus nobilis (Lauraceae) as a Naturalized Species in Southern

Santa Fe Province,

Argentina

Fernando Bedetti 1  & Pablo Guillermo Rimoldi2*

& Pablo Guillermo Rimoldi2*

1. Cátedra de Sistemática Vegetal; Instituto Superior del Profesorado Nº1 “Manuel Leiva”. Dante Alighieri 2385 (2170),

Casilda, Santa Fe. Argentina. fernando.bedetti@gmail.com

2. Centro de Estudios

Ambientales en Veterinaria (CEAV) y

Cátedra de Biología

y Ecología. Facultad de Ciencias

Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Boulevard Ovidio

Lagos y Ruta 33. (2170)

Rosario. Santa Fe. Argentina. primoldi04@gmail.com

RESUMEN

Este estudio presenta

nuevos registros y amplía el área de distribución de Laurus nobilis (Lauraceae) como especie naturalizada en el sur de la provincia

de Santa Fe, Argentina. El estatus de L. nobilis como

especie naturalizada se mencionó

por primera vez en 1967 por Williamson en la provincia

de La Pampa. A través

de revisiones bibliográficas, se documenta

su presencia en diversos hábitats,

incluyendo áreas urbanas

y rurales. La nueva área de distribución aquí presentada se centra

en el distrito de Casilda

(Santa Fe), donde se realizaron

muestreos sistemáticos de flora en dos sitios: la red ferroviaria y el Arroyo Canal Candelaria, identificando la especie

en ambos hábitats. Los resultados indican que L. nobilis se ha establecido exitosamente, formando poblaciones dispersas, con individuos bien desarrollados (hasta 3 metros de altura) y numerosos renovales. Además, se aportan

datos de su presencia en torno al área en cuestión, surgido de estudios asistemáticos y nueva iconografía. Estos hallazgos resaltan

el papel de los corredores biológicos, como la red ferroviaria y el arroyo,

en la dispersión de especies y la necesidad

de reconocer a L. nobilis con

el estatus de especie naturalizada en Argentina.

Palabras clave: Casilda (Santa

Fe); Lauraceae; Laurel;

Plantas naturalizadas.

ABSTRACT

This study presents

new records and extends the range of Laurus nobilis (Lauraceae) as a naturalized species in southern Santa Fe province, Argentina. The status of L. nobilis as a naturalized species was first mentioned in 1967 by Williamson in the province

of La Pampa. Through bibliographic revisions, its presence

is documented in diverse habitats,

including urban and rural areas. The new distribution

area presented here focuses on the district

of Casilda (Santa Fe), where systematic flora sampling was carried out in two sites: the railway network

and the Arroyo Canal Candelaria, identifying the species in both habitats. The results indicate

that L. nobilis has

successfully established itself,

forming scattered populations, with well-developed individuals (up to 3 meters tall) and numerous

regrowth. In addition, data are provided on its presence

around the area in question, arising from asystematic studies and new iconography. These findings highlight the role of biological corridors, such as the railway network

and the stream, in the dispersal

and dispersal of species and the need to recognize the status of L. nobilis as

a naturalized species

in Argentina in the Argentine flora.

Key words: Casilda (Santa Fe); Lauraceae; Laurel; Naturalized

plants.

.1.Bedetti&Rimoldi_archivos/image003.gif)

Bedetti, F. & Rimoldi, P. G. (2025). Nuevos Registros y Extensión

del Área de Distribución de Laurus nobilis

(Lauraceae) como Especie Naturalizada en el Sur de la Provincia de Santa

Fe, Argentina. Revista Ciencias Naturales, 3(1), 10–18.

Recibido: 31/12/2024 Aceptado:

19/3/2025 Publicado: 22/3/2025 Editora:

Cecilia Trillo

INTRODUCCIÓN

Laurus nobilis L., vulgarmente conocida

en Hispanoamérica como “laurel” es un árbol (a veces arbusto), probablemente originario del Asia Menor (Pochettino, 2015), aunque existen dudas en si su distribución original no era más extensa, ocupando

la zona mediterránea

europea (Font Quer, 1979).

Citado reiteradamente por Teofrasto (siglo IV a.C.) y señalado

con diversas propiedades medicinales por Dioscórides (alrededor del siglo I d.C.), utilizado como símbolo de victoria en la Grecia Clásica y en el Imperio

Romano (Pochetino, 2015; Spohn et al. 2008), es una especie muy conocida

en Europa, que actualmente habita los bosques húmedos

de la región mediterránea, no prosperando

en los climas fríos de más al norte (Spohn et al., 2008; Font Quer, 1979),

ni en ambientes demasiados

soleados (Font Quer, 1958)

Se desconoce con precisión

cuando comenzó a cultivarse en

Argentina. Teniendo

en cuenta que Roig y Mesa (2012) lo citan cultivado para la isla de Cuba en épocas coloniales y, sabiendo, además, que desde la Casa de Contratación de Sevilla,

creada en el año 1503 -único centro

de comercio entre América y España en la primera época

colonial- se enviaron para cultivo variadas

especies vegetales, entre ellas plantas

aromáticas, primero para cultivo

en las Antillas, y a poco a toda la América

conquistada (de la Puente y

Olea, 1900), podemos

inferir que el cultivo en el actual territorio argentino se dio en épocas

coloniales. Hyeronimus en su obra de 1882 ya

la cita como planta cultivada en las provincias de Buenos Aires y Córdoba; utilizada

como ornamental, condimento (hojas y bayas), medicinal y en medicina

veterinaria.

Actualmente, en Argentina, se utiliza

la planta como ornamental y condimento,

existiendo formas variables (Dimitri, 1987); su madera suele usarse

en construcción para hacer pisos y decorar

paredes (Pochettino et al., 2016). Como condimento se utilizan las hojas, aunque también puede utilizarse los frutos, de los que se extrae un aceite usado en perfumería y licorería (Hurrell

et al., 2008).

También es utilizado en medicina popular en la provincia

de San Luis (Del Vito et al., 1998), ciudad de Río Cuarto (Madaleno et al., 2012), en los partidos

de Madalena y Punta

Indio (provincia de Buenos Aires) (Pochettino et al., 2016;

Ghiane Echenique et al., 2018), en las Sierras de Córdoba (Martínez, 2015), Mendoza y provincias próximas (Ratera et al., 1980)

Willianson (1967) fue quien realiza

la primera mención de esta especie como naturalizada en la provincia de La Pampa, señalando

que su dispersión estaba facilitada por aves como el benteveo (Pitangus sulfuratus) y el zorzal (Turdus chiguanco), quienes consumen

sus frutos y contribuyen a su propagación. Una mención

similar fue propuesta por Cozzo (1958)

pero sin establecer su geonemia.

En 1995, en un estudio sobre plantas de importancia apícola en la región pampeana, Tellería la menciona

como una especie

ruderal de baja frecuencia en las cercanías de la localidad de Bartolomé Bavio,

en la provincia de Buenos Aires.

En el año 2000, Steibel et al., la citan como naturalizada para la Provincia de La Pampa, y agrega material recolectado en la localidad

de Santa Rosa, Departamento Capital,

La Pampa, en el herbario SRFA.

Delucchi et al. (2007) propone que esta especie sea considerada como naturalizada en Argentina, basándose

en los tres primeros estudios, así como en observaciones propias y de material de herbario de la provincia de Buenos Aires.

Entre las localidades citadas se incluyen

Monte Veloz (partido de Punta

Indio), las faldas de Sierra Azul y Tandil,

el arroyo La Corina, el Parque Pereyra

Iraola, el Parque Ecológico

de Villa Elisa, City Bell, Gonnet,

La Plata, Punta

Indio, el Parque Costero del Sur, Estancia San Jerónimo y la Reserva Integral Laguna de Los Padres.

Otros documentos, posteriores al trabajo de Delucchi et al. (2007) vuelven

a mencionar la especie como naturalizada en el Parque Costero Sur (Delucchi y Torres Robles, 2009;

Ghiane Echenique et al., 2018;

Pochettino et al., 2016). Francheschi et al., 2013,

estudiando los núcleos boscosos

espontáneos que se forman en el parque

J. F. Villarino

(Zavalla, Santa Fe), encuentran individuos juveniles y renovales de L. nobilis. En 2023, Guerrero

et al. incluyeron esta especie en el listado

de plantas de la Reserva Municipal

Marginal Quilmeña,

ubicada en el partido de Quilmes,

Buenos Aires.

Como objetivo

de esta contribución se pretende incorporar nuevos registros que permitan conocer la expansión

geográfica de

L. nobilis como

especie naturalizada en la provincia de Santa Fe, reconocerla en la flora argentina como especie naturalizada, como ya lo hiciera

Delucchi et al. (2007), incorporar nuevo material

de herbario y aportar a la descripción y documentación iconográfica de la especie, según los ejemplares por nosotros estudiados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de

estudio

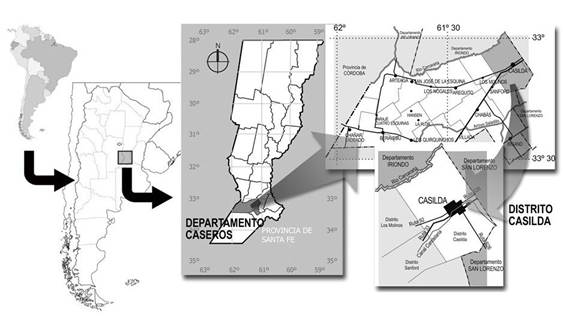

El estudio se realizó

en el distrito Casilda, sur de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento Caseros

(33°02′39″S 61°10′05″O). Limita al norte con

el río Carcarañá, al sur con los distritos

Sanford y Fuentes,

al oeste con el distrito

Los Molinos y al este con el departamento San Lorenzo, distrito

Pujato y distrito Carcarañá (Fig. 1). La superficie total

es de

38.400 hectáreas

(384 km2)

de las cuales

1.200 ha corresponden a superficie urbana y

las 37.200 ha restantes a superficie rural, convirtiéndose de esta forma en la matriz

dominante del paisaje.

Sitios de muestreo:

1-

Red ferroviaria (Rf) (Fig. 2A): con

una extensión, dentro

del distrito Casilda, de aproximadamente 5800 m: Está formada por dos líneas

ferroviarias que convergen

en una sola, a unos 4000 m del centro de la ciudad

de Casilda, una de ellas, abandonada, cuyo trazado conecta la localidad

de Casilda con Cruz

Alta (provincia de Córdoba),

uniendo las localidades intermedias, y que en muchos tramos son paralelos

y contiguos a la Ruta Provincial 92, construida posteriormente; la otra, en uso, conecta a la ciudad

de Casilda con la ciudad de Venado

Tuerto, uniendo a las localidades intermedias, y que en muchos tramos son paralelos y contiguos a la Ruta Nacional 33, cuyo

trazado es posterior. El empalme común las conecta con la antigua

estación de trenes de Casilda,

a escasos metros de la zona

céntrica.

2-

Arroyo Canal Candelaria (ACC) (Fig. 2B): tiene una long. de 42 km. Comienza su tramo encauzado en la confluencia de los canales Perimetrales Norte y Sur de

la Localidad de Sanford, 14 km aguas abajo ingresa al ejido

urbano de Casilda,

y desagua finalmente en el Arroyo

Saladillo. El tramo que se estudia, en función a las necesidades de este trabajo,

se desarrolla en

aproximadamente 15 km.

3-

Red ferroviaria (Rf2): actualmente

abandonada, que une lalocalidad de Casilda con la

localidad de Fuentes, perteneciente al departamento San Lorenzo.

Muestreo a campo

Se realizaron salidas de campo

de forma sistemática durante

las distintas estaciones (otoño, invierno,

primavera, verano)

con el fin de identificar las especies vasculares presentes en el área. Estos datos se agregaron a los registros ya colectados, de forma asistemática, en diversas salidas de campo. Se colectaron ejemplares vegetales que fueron georreferenciados, fotografiados, rotulados

y prensados en el campo. Posteriormente, éstos fueron herborizados y determinados o identificados en gabinete.

Para la determinación taxonómica de los ejemplares se utilizaron las claves, descripciones, iconografía y fotos de los siguientes autores: Font Quer, 1979; Dimitri, 1987; Boelcke, 1992; Delucchi et

al., 2007; Spohn et al., 2008.

Figura 1. Área de

estudio, Casilda, sur de

la provincia de Santa Fe, Argentina.

Figura 2. Fotografías de Casilda,

sur de la provincia

de Santa Fe, Argentina. A. Red ferroviaria (Rf). B. Arroyo

Canal Candelaria (ACC).

RESULTADOS

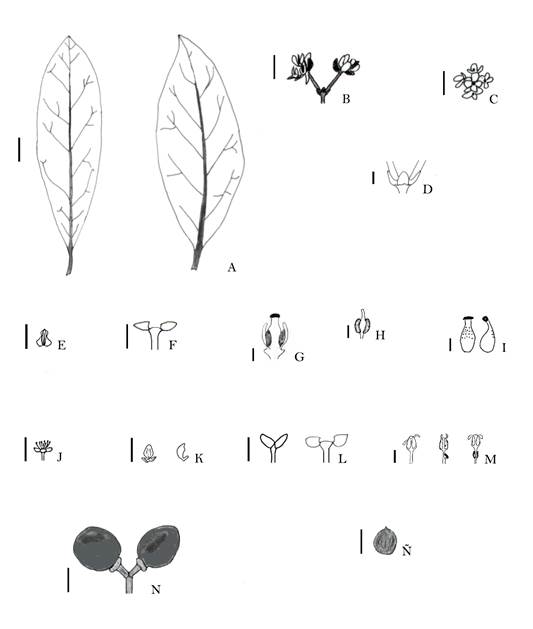

Laurus

nobilis L. Sp. Pl.

1: 369.1753. (Fig. 3)

Árbol o

arbusto de 3-5 m de altura, dioico; corteza

lisa, grisácea; ramas

ascendentes, glabras. Hojas

perennes, aromáticas, verde oscuras,

de hasta 10 cm de long.,

pecíolos de 8-10 mm de long., rojizo; lámina lanceolada o elíptica, entera, glabra.

Inflorescencias masculinas en un racimo denso pseudoumbelado con 1-4 umbelas; pedúnculo de unos 3 mm de long., pedicelos de 13-14 mm; protegidos cada uno por una

bráctea de alrededor de 1 mm de long.; flores en umbelas

generalmente 5-floras, protegidas por un involucelo de 4 brácteas marrones, dos de ellas más o menos iguales,

naviculares, de alrededor de 4 mm de long., persistentes; las otras

dos desiguales, lamás grande

de alrededor de 7 mm de long. y 5 mm de ancho, ambas con

alas laterales y caedizas;

flores masculinas de

alrededor de 7 mm de diám. formadas

por 4 tépalos blancos

unidos, formando un tubo

basal de unos 6 mm de long.

y 4 lóbulos de unos 3 mm de ancho, estambres

en número de 12, los externos eglandulares, exceptuando uno que presenta

una sola glándula en uno de los lados del filamento; los internos con dos

glándulas laterales en el filamento;

glándulas amarillas; filamentos de 3 mm de long., anteras de 2 mm de long. dehiscentes por dos

ventanas oblongas. Inflorescencias

femeninas semejantes a las masculinas, aunque en su mayoría consta

de dos umbelas geminadas; flores femeninas formadas por un perigonio semejante a las masculinas, aunque más pequeñas;

estaminodios en número de cuatro, de unos 2 mm de long. por 1,5 mm de ancho,

con los filamentos engrosados, presentando dos glándulas laterales amarillas;

ovario verdoso, con algunas

puntuaciones rojas, de unos

2 mm de long., estilo curvo, grueso, rojizo, de 1 mm de long., estigma blanco. Fruto baya, generalmente de cada umbela sólo se desarrolla una flor que da lugar a una baya

uniseminada, elipsoidea de alrededor de 1,2 cm de diám.,

con escaso endocarpo, negra, sostenida por un pedicelo ensanchado en el ápice. Semilla subesférica, brevemente apiculada, marrón claro.

Observaciones. Raramente se encuentran ejemplares solitarios

en medio de la vegetación herbácea.

Frecuentemente se encuentran varios

ejemplares cercanos, en distintos estadios – no siendo raro la presencia de ejemplares bien desarrollados-, creciendo entre ejemplares de otras especies arbóreas o arbustivas.

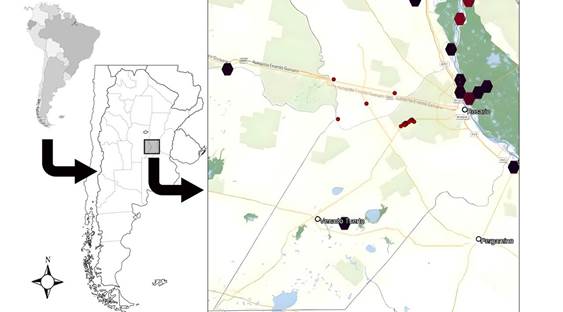

Registros

de Laurus

nobilis para el distrito Casilda y

zonas aledañas, sur

de la provincia de Santa

Fe, Argentina (Figs. 4, 5):

Registros en el ACC: 1- 33°3'44,13"S 61°10'42,81"O; 2- 33°3'43,36"S 61°10'41,40"O;

3- 33°3'44,87"S 61°10'44,22"O; 4- 33°3'46,41"S

61°10'47,81"O; 5- 33°3'48,69"S 61°10'51,94"O; 6- 33°3'50,62"S 61°10'54,71"O; 7- 33°3'56,66"S

61°11'3,02"O; 8- 33°4'1,27"S 61°11'9,30"O; 9- 33°4'5,30"S 61°11'14,16"O; 10- 33°4'14,40"S

61°11'30,32"O;11-33°4'22,54"S61°11'36,45"O; 12- 33°3'2,61"S 61°9'29,85"O; 13- 33°2'33,37"S

61°8'53,46"O; 14- 33°2'20,24"S 61°8'35,93"O; 15- 33°1'55,74"S 61°7'53,40"O; 16- 33°2'7,97"S

61°7'37,60"O; 17- 33°2'37,80"S 61°7'4,23"O; 18- 33°2'52,72"S 61°6'43,90"O.

Registros en la Rf: 19- 33°3'19,57"S 61°11'1,65"O; 20- 33°3'20,08"S 61°11'2,76"O;

21- 33°3'22,22"S 61°11'6,82"O;

22-

33°3'24,83"S

61°11'11,37"O;

23-

33°3'29,95"S

61°11'20,57"O;24-33°3'34,00"S61°11'28,15"O; 25- 33°3'36,80"S

61°11'33,53"O; 26- 33°

3' 41,67"S 61°11'42,28"O; 27- 33°3’55,96"S 61°12'7,63"O; 28- 33°4'48,35"S 61°13'35,40"O,

Registros en la Rf

2: 29-

33º 3’43,61’’S 61º 9’49’’O

Registros asistemáticos: 30- 32°44’18"S 61°48’16”O;

31- 32°50’23"

S 61°16’44”O; 32- 32°54’57" S 61°31’22”O; 33- 33°1’ 38"61°46’8”O

Material estudiado.

ARGENTINA. Prov. Santa Fe: Dpto. Caseros, 33º03’20’’S 61º11’ 04’’O “planta femenina, al costado de vía férrea,

junto a árboles de otras especies”, 26- 09-2024, Bedetti 194 (UNR); ídem, 33º03’ 45’’S 61º10’45’’O, “Junto a otros ejemplares en distintos estadios.

Planta masculina”, 14- 09-2024, Bedetti 195 (UNR).

Figura 3. Iconografía detallada

de Laurus nobilis mostrando características morfológicas distintivas de la especie. A. Hojas. B. Umbela femenina,

geminada. C. Vista superior de una cima umbeliforme femenina.

D. Detalle del pedúnculo

de la inflorescencia con las brácteas en la base de los radios. E. Bráctea mayor del involucelo de las flores femeninas. F. Brácteas menores del involucelo de las flores femeninas. G. Ovario rodeado de dos estaminodios. H. Estaminodio. I. Gineceo. J. Flor

masculina. K. Bráctea mayor del involucelo

de las flores masculinas. L. Disposición de las brácteas

menores y mayores

del involucelo de las flores masculinas. M. Estambres con las ventanas abiertas, con ninguna, una o dos glándulas. N. Infrutescencia. O. Semilla. A-C, E-F, J-L, N-Ñ= 1

cm; D, G-I, M= 1 mm.

Figura 4. Registros fotográficos de Laurus nobilis

en el área de estudio.

A. Individuo registrado

en el año 1999 en las márgenes del Arroyo Canal Candelaria (ACC). B. Detalle

de flores. C.

Detalle de hojas. D.

Detalle de ramas.

Figura 5. Registros de Laurus nobilis. Con hexágonos de color purpura

(de mayor tamaño)

registros presentes

en la base de datos de Global Biodiversity Information Facility (GBIF, https://www.gbif.org/) recuperado el 08 de octubre de 2024. Con círculos de color rojo (de menor tamaño) los nuevos registros

determinados en Casilda y zonas aledañas, sur de la provincia

de Santa Fe, Argentina.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

A pesar de los datos aportados

por diversos autores, la especie en cuestión aún no

está incluida en Flora Argentina

(van der Werff et al., 2015) ni en Flora

del Cono Sur.

Este vacío en las principales fuentes florísticas es significativo, especialmente considerando que nuestros hallazgos amplían considerablemente el área de distribución geográfica para la provincia

de Santa Fe. Lo

mencionado se puede corroborar, de acuerdo a las bases de datos de registros

de herbario de la Flora Vascular del Cono Sur del Instituto de Botánica Darwinion (http://www.darwin.edu. ar/proyectos/floraargentina/fa.htm), a la base de datos de especies de Global

Biodiversity Information Facility

(GBIF, https://www. gbif.org/) y a la base de datos del proyecto de ciencia

ciudadana de iNaturalist (https://www. inaturalist.org/). A través de la incorporación de nuevo material de herbario y la actualización de la iconografía, nuestro estudio no solo añade evidencia

concreta sobre la presencia

y expansión de esta especie,

sino que también refuerza la necesidad de revisiones taxonómicas que reconozcan su estatus.

Es relevante

considerar la propuesta

de Delucchi et al. (2007), quienes

sugieren que la especie debe ser considerada naturalizada en Argentina. En un trabajo

posterior Delucchi (2021) le asigna el status de invasora, entendiéndose por tal “plantas

naturalizadas que producen gran

descendencia y se dispersan a gran distancia

por lo que se extiende por un

área considerable”. Los datos recopilados en nuestro trabajo

documentan la presencia sostenida de la especie

en hábitats antropizados a lo largo del tiempo.

En particular, hemos observado

ejemplares aislados a lo

largo del Arroyo Canal Candelaria en Casilda desde 1999 al menos, lo que demuestra una estabilidad ecológica considerable en ese ambiente. Actualmente, además

de ejemplares aislados, encontramos la especie en densas

poblaciones con individuos en distintos estados

fenológicos. Estas poblaciones, que no superan los 2 m², forman

parte del sotobosque en áreas de bosque implantado cerca del Arroyo Canal Candelaria. Muchos ejemplares han alcanzado alturas superiores a los tres metros, lo que sugiere un grado avanzado

de establecimiento y adaptación. La combinación

de estos registros fortalece nuestra

conclusión de que la especie ha logrado establecerse con éxito en diferentes ambientes de la región,

desde áreas urbanizadas hasta corredores de infraestructura. La coexistencia de ejemplares aislados

y poblaciones densas en sectores específicos indica un proceso dinámico de dispersión y naturalización. Sin embargo, estos

datos no permiten

concluir, por el momento,

que se trate de una especie

invasora en el área de estudio. A pesar de ello, la evidencia

respalda plenamente su inclusión formal como especie

naturalizada en Argentina.

Además, la presencia de la especie a lo largo de la Red ferroviaria (Rf),

en el tramo que atraviesa el distrito Casilda,

refuerza la idea de

que tanto el Arroyo Canal Candelaria como las vías férreas funcionan como corredores biológicos. Estos corredores permiten el

movimiento y la dispersión de especies a través de paisajes

alterados, facilitando su establecimiento en nuevas áreas.

La capacidad de la especie para colonizar estos corredores

indica no solo su adaptabilidad a condiciones perturbadas, sino también

su potencial para contribuir a la biodiversidad local. La red ferroviaria y el Arroyo Canal Candelaria (ACC), al servir como conectores entre hábitats fragmentados, pueden jugar un papel

clave en la resiliencia ecológica de la región.

AGRADECIMIENTOS

El presente

trabajo de investigación se realizó en el marco del Proyecto

“Caracterización del Arroyo Canal Candelaria (ACC): contexto

socio-ambiental y sus valores ecosistémicos para la conservación”, desarrollado en el ámbito

del Centro de Estudios Ambientales en Veterinaria (CEAV) de la Facultad de Ciencias

Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario (UNR). Este proyecto forma

parte de los Proyectos del Programa de

Investigación y Desarrollo (Resolución C.D. Nº 105/05) y ha sido declarado

de Interés Municipal por la Municipalidad de Casilda (Declaración Nº

1334/24).

REFERENCIAS

Boelcke, O. (1992). Plantas vasculares de la Argentina, nativas

y exóticas (3ª ed.).

Hemisferio Sur.

Cozzo, D. (1968). Concepto

forestal de la naturalización de especies exóticas

y su ocurrencia en Argentina. Revista Forestal

Argentina, 12(1), 118-124.

Del Vitto, L. A., Petenatti, E., & Petenatti, M. (1998). Recursos

herbolarios de San Luis

(Argentina). Segunda parte: Plantas

exóticas cultivadas, adventicias o naturalizadas. Multequina, 7,

29-48.

De la Puente y Olea, M. (1900). Los trabajos

geográficos de la Casa de Contratación. Escuela Tipográfica y Librería Salesiana.

Delucchi, G. 2021. Las

especies vegetales invasoras en Argentina. Su categorización. Historia Natural.

Tercera serie. Vol.

11(2), 185-196.

Delucchi, G., Farina, E., & Torres Robles, S. (2007).

Laurus nobilis

(Lauraceae), especie naturalizada en la República

Argentina. Boletín de la Sociedad

Argentina de Botánica,

42(3-4), 309-312.

Delucchi, G., & Torres Robles, S. (2009).

Plantas exóticas en el Parque

Costero del Sur: una

categorización. En J. Athor (Ed.), Parque Costero del Sur: Magdalena y Punta Indio (pp. 408–415). Fundación de Historia

Natural Félix de Azara.

Dimitri, M. (1987). Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería (Tomo I, Vol. I, 3ª ed.). ACME.

Dioscórides. (2008).

Plantas (J. A. Font Quer, Ed. y Trad.). Editorial Gredos.

Font Quer, P. (1958). Botánica pintoresca

(1a ed.).

Ramón Sopena. Barcelona, España.

Font Quer, P. (1979). Plantas

medicinales: El Dioscórides renovado (5ª ed.). Labor.

Franceschi, E., & Boccanelli, S. (2013). Análisis florístico-estructural de los núcleos

boscosos espontáneos del parque J. F. Villarino (Zavalla,

Santa Fe, Argentina). Boletín de la Sociedad

Argentina de Botánica,

48(2), 301-314.https://doi.org/10.31055/1851.2372.v48.n2.6264

Ghiane Echenique, N., Doumeq, M. B., & Pochettino, M. L. (2018).

Saberes botánicos en el talar: Utilización de plantas silvestres con fines medicinales y alimenticios en el Parque Costero del Sur (partidos de

Magdalena y Punta Indio,

Buenos Aires, República Argentina). Gaia Scientia, 12(1),

56-80. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/101068

Guerrero, E. L., Dosil Hiriart, F.,

Sáez Pellett, G., & Berea Johann, T. (2023).

Listado de plantas vasculares de la Reserva

Municipal Selva Marginal

Quilmeña y sectores

aledaños, partido de Quilmes, Buenos Aires,

Argentina. Historia Natural.

Tercera Serie, 13(2), 165-186. Hieronymus, G. (1882).

Plantae diaphoricae florae argentinae. Guillermo

Kraft.

Hurrell, J. A., Ulibarri, E. A., Delucchi, G., &

Pochettino, M. L. (2008). Plantas aromáticas condimenticias. En J. A. Hurrell (Dir.), Biota

Rioplatense XIII. L.O.L.A.

Madaleno, I. M., &

Montero, M. C. (2012). El cultivo urbano de plantas medicinales,

su

comercialización y usos

fitoterapéuticos en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina. Cuadernos Geográficos, 50, 63-85.

Martinez, G. J. (2015).

Las plantas en la

medicina tradicional de las Sierras

de Córdoba. Un recorrido

por la cultura campesina

de Paravachasca y Calamuchita. Ed. Detodoslosmares.

Pochettino, M. L. (2015).

Botánica económica: las plantas

interpretadas según tiempo,

espacio y cultura.

Ed. Sociedad

Argentina de Botánica.

Pochettino, M. L., Paleo,

M. C., Ghiane Echenique,

N., Doumeq, M. B., & Hurrell, J. A. (2016). La construcción del paisaje

litoral rioplatense: Las plantas y sus usos como patrimonio del Parque

Costero Sur. Universitaria de La Plata.

Ratera, E., & Ratera,

M. (1980). Plantas de la flora argentina empleadas en medicina

popular. Hemisferio Sur.

Roig y Mesa, J. T. (2012). Plantas medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba (Tomo II, 2ª ed.). Editorial Científico Técnica.

Spohn, M., & Spohn,

R. (2008). Árboles de Europa. Omega.

Steibel, P. E., Troiani,

H. O., & Williamson, T. (2000).

Agregados al catálogo de plantas naturalizadas y adventicias de la provincia

de La Pampa, Argentina. Revista de la Facultad de Agronomía

- Universidad Nacional de La Plata, 11(1),

75-90.

Tellería, M. T. (1995). Plantas de importancia apícola del distrito

oriental de la región

pampeana, Argentina. Boletín de la Sociedad

Argentina de Botánica,

30(3-4), 131-136.

Teofrasto. (1988). Historia de las plantas

(J. A. Font Quer, Ed.

y Trad.). Editorial Gredos.

van der Werff, H., Zanotti, C., & Ospina,

J. (2015). Familia Lauraceae Juss. En A. Anton &

F. Zuloaga (Dirs.), Flora Argentina, Flora vascular de la República Argentina. Vol. 15:41-57. IBODA.

Williamson, J. (1967). Algunos árboles que se naturalizan en la Provincia de La Pampa. Revista Forestal Argentina, 11(2), 45-50.

& Pablo Guillermo Rimoldi2*

![]()