¿Quién Conserva

el Bosque? Una Comparación del Uso del Suelo entre Diferentes Actores en el Chaco Salteño

Who Conserves the Forest?

Land use Comparison among Different

Stakeholders in the Salta Chaco Region

Cristian D. Venencia

Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Iniciativa Land Matrix, Punto Regional

América Latina,

INENCO-FUNDAPAZ, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150 (A4408FVL) Salta, República Argentina. cristiandv14@gmail.com

RESUMEN

El avance de la frontera

agropecuaria en el Chaco salteño ha generado pérdida

de biodiversidad, degradación del suelo, concentración de la tierra

y conflictos socioambientales, alterando las relaciones sociales y provocando competencias por el uso y control

del territorio. El objetivo de este estudio

es comparar el grado

de conservación del bosque y los patrones de uso del suelo entre grandes transacciones de tierras (GTT),

comunidades indígenas y pequeños productores criollos. Para ello, se desarrolló un Índice de Conservación del Bosque que integra la pérdida de bosque nativo,

la cobertura del suelo y la variación del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), permitiendo evaluar

y comparar la conservación entre actores. Los resultados indican que las GTT presentan

una mayor deforestación, un NDVI estable y

el valor más bajo del índice de conservación; los criollos registran un aumento del NDVI y un mayor valor del índice;

y las comunidades indígenas muestran

un incremento intermedio del NDVI y también del valor del índice de conservación. El índice propuesto

presenta limitaciones, como la falta de diferenciación entre vegetación natural

y productiva del NDVI, la ausencia de indicadores socioeconómicos y considera a los

grupos de actores de manera homogénea. Estos resultados permiten orientar la planificación territorial, la formulación de políticas diferenciadas según tipo de actor, la visibilización de prácticas de uso del suelo favorables a la conservación y la gestión

sostenible del bosque nativo en el Chaco salteño.

Palabras clave: Comunidades indígenas; Grandes transacciones de tierras; Índice de conservación del bosque; Pequeños Productores.

ABSTRACT

The expansion of the agricultural frontier

in the Chaco region, in the Province

of Salta, has led to biodiversity loss, soil degradation, land concentration, and socio-environmental conflicts. These issues have altered social relations and trigged competition for land use and control.

The objective of this study is

to compare the degree of forest conservation and land-use patterns

among large-scale land acquisitions (LSLAs), indigenous communities, and small creole producers. To this end, a Forest Conservation Index was developed

that integrates native

forest loss, land cover, and changes

in the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), allowing

conservation to be assessed and compared across stakeholders. The results indicate

that the LSLAs show greater

deforestation, stable NDVI, and the lowest conservation index. Creoles show an increase in NDVI and a higher

index value, while

indigenous communities show an

intermediate increase in NDVI and also in the conservation index value. The index proposed

has limitations, such as the lack of differentiation between

natural and productive vegetation in the NDVI, the absence

of socioeconomic indicators, and the homogeneous consideration of stakeholder groups. These results

help guide territorial planning,

the formulation of differentiated policies by stakeholder type, and the visibility

of land-use practices conducive to conservation and the sustainable management of native forests in the

Salta Chaco region.

Keywords: Forest conservation index; Indigenous communities; Large scale land acquisitions; Small Producers.

Venencia

C. D.

(2025). ¿Quién Conserva el Bosque? Una

Comparación del Uso del Suelo

entre Diferentes Actores en

el Chaco Salteño Revista Ciencias Naturales 3(2), 94-106. https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s29535441/oswkrag8m

Recibido: 23/5/2025 Aceptado: 15/10/2025

Publicado: 27/10/2025 Editor: Juan Micheloud

INTRODUCCIÓN

Losbosquessecostropicalesysubtropicales del mundo están experimentando una pérdida

rápida de cobertura boscosa (Hansen et al., 2013; Semper Pascual

et al., 2019).

La expansión de la agricultura es una de las

principales impulsoras de los procesos

de cambio de uso del suelo y de la pérdida

de bosques a nivel

mundial (Geist &

Lambin, 2002; Lambin &

Meyfroidt, 2011; Sims et

al., 2025). La deforestación vinculada a la

frontera agropecuaria ha generado

pérdida de biodiversidad, degradación de la tierra, concentración de la propiedad

y conflictos socioambientales (Cotula,

2012; Barral et al., 2020).

El Gran Chaco, uno de los principales bosques

secos del mundo (Bucher & Huszar,

1999; Semper Pascual et al., 2019), se ha convertido en un foco global de deforestación

debido a la acelerada

expansión de la ganadería y la agricultura, principalmente para el cultivo

de soja (Gasparri & Grau, 2009; Fehlenberg et

al., 2017). Los cambios en el uso y cobertura del suelo en la región durante los últimos 30

años responden a la interacción de factores climáticos, socioeconómicos y tecnológicos (Hansen et

al., 2013;

Vallejos et

al., 2015; Piquer-Rodríguez

et al., 2018; Baumann et al.,

2022). El modelo agroexportador

facilitó la llegada de nuevos inversores y la apropiación de grandes extensiones de tierras, principalmente por empresas

nacionales y extranjeras (Sili y Soumoulou, 2011; le Polain de Waroux et al., 2017; le Polain de Waroux,

2019). Estas adquisiciones, conocidas como grandes transacciones de tierras (GTT), están

asociadas sobre todo a la producción de soja y ganadería para los mercados

globales (Gasparri & le Polain de Waroux, 2015; le Polain

de Waroux et al.,

2016).

Las transformaciones territoriales modificaron fuertemente las relaciones sociales y dieron lugar a competencias por el uso y control de la tierra

y los recursos naturales (Slutzky, 2007; Smith et al.,

2010; Vallejos et al., 2020a). La tierra se convirtió

en un activo estratégico para los inversores, aumentando el número de actores en competencia

(Niewöhner et al.,

2016). El Chaco es una región culturalmente diversa, habitada

por comunidades indígenas y pequeños productores criollos o familias criollas que dependen de los productos y servicios del bosque, en general bajo condiciones de tenencia de la tierra precaria (Goldfarb & van der Haar, 2016; Seghezzo et al., 2017; Buchadas et

al., 2022; Camino

et al., 2023).

En el Chaco salteño, se estima que al menos 2,9

millones de hectáreas son habitadas, utilizadas o reclamadas por comunidades indígenas y familias

criollas (Seghezzo

et al., 2017; Salas Barboza

et al., 2019).

Los criollos practican una ganadería extensiva tradicional (Tschopp et al., 2020;

Levers et al.,

2021), mientras que las comunidades

indígenas combinan agricultura de subsistencia, caza, recolección y ganadería

menor (Leake, 2010; Vallejos et al.,

2020b). En este escenario, existe

una tensión entre los servicios ecosistémicos locales como forraje, leña,

caza y recolección, y la producción

agropecuaria para el mercado

global (Baumann et al., 2016; Gasparri, 2016).

Los distintos actores y sus usos del suelo influyen en la configuración de los paisajes (Baldi et al., 2015),

por lo tanto, resulta importante comprender

cómo sus prácticas se relacionan con la conservación de los bosques

nativos (Marinaro et al., 2017).

Las dinámicas de deforestación en la región del Chaco están ampliamente documentadas (Vallejos

et al., 2015; Volante et

al., 2016; Baumann

et al., 2022), al igual que las diferencias en el uso del

suelo y en los impactos sobre la conservación

del bosque según los actores

sociales involucrados (Marinaro et al., 2017;

Levers et al.,

2021; Vallejos et al.,

2020b; Camino et al., 2023; Vallejos et al.,

2025; Venencia et al.,

2025). Sin embargo, los estudios que integran estos aspectos mediante

indicadores sintéticos que permitan

evaluar de forma comparativa

la pérdida de bosque, el cambio de cobertura

y la

dinámica de la vegetación son todavía escasos.

El índice de vegetación de diferencia

normalizada (NDVI) ha sido una de las herramientas más empleadas para monitorear

la vigorosidad de la vegetación

y los cambios de cobertura (Yengoh et al., 2015a). No obstante, presenta

limitaciones, ya que valores

similares pueden corresponder tanto a bosques densos como a áreas agrícolas, lo que restringe su capacidad para discriminar entre vegetación natural y productiva (Yengoh et al., 2015b; Huang et al., 2019). En consecuencia, es necesario indicadores integrados que combinen diferentes dimensiones del estado y la transformación del bosque, particularmente en regiones de frontera agropecuaria. En este trabajo se propone un Índice de Conservación

del Bosque (ICB) que integra

la pérdida de bosque nativo, el cambio de cobertura

del suelo y la variación del NDVI. Este índice

constituye un aporte metodológico novedoso para evaluar de manera comparativa la conservación del bosque entre actores sociales con estrategias de uso del suelo diferentes. El objetivo del estudio

es aplicar este índice

para analizar y comparar la conservación del bosque entre grandes transacciones de tierras, comunidades indígenas y pequeños

productores o criollos en el Chaco salteño.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La región del Chaco salteño,

ubicada en el noroeste de Argentina, abarca aproximadamente 7,2 millones

de hectáreas. Los patrones de precipitación varían entre 800 mm anuales en el oeste y alrededor

de 550 mm en el este, generando

un gradiente ambiental que influye directamente en la composición y estructura de los bosques (Píccolo et al., 2008; Morello et al., 2012).

Hacia el oeste predominan bosques densos

con alta diversidad de especies

arbóreas, mientras que al este

los bosques presentan menor densidad de árboles, con especies

valiosas, y un sotobosque más desarrollado

con parches de pastizales (Píccolo et

al., 2008; Baumann

et al., 2018).

Los suelos del Chaco salteño

muestran una heterogeneidad edáfica. En el sector occidental se encuentran

suelos de textura media a gruesa, como Argiustoles, Haplustalfes, Ustipsamentes y Haplustoles, distribuidos según el relieve y la disponibilidad de humedad,

mientras que los Haplustertes de textura fina se localizan

en áreas más bajas y húmedas (Moretti et al., 2012). La presencia de horizontes impermeables y fluctuaciones en las napas freáticas condiciona la disponibilidad de agua

para la vegetación, y también

pueden afectar tanto a la biodiversidad como a las actividades

productivas (Camardelli et al., 2021).

En las últimas décadas,

la vegetación na- tural de la región ha experimentado transfor- maciones

profundas debido a la expansión

de la agricultura industrial y la ganadería

(Gas- parri & Grau, 2009;

Volante et al., 2016). Las

principales actividades productivas incluyen cultivos de soja, maíz, trigo, sorgo y diversos

tipos de porotos,

junto con establecimientos ganaderos que operan sobre pasturas

naturales o implantadas y sistemas de feedlot (Píccolo et al., 2008; Gasparri et al., 2013; Baumann et al., 2022; Mosciaro et al., 2023). La región también alberga comunidades indígenas y pe- queños productores rurales,

conocidos como criollos, que practican una economía de sub-

sistencia basada en agricultura a pequeña es- cala, ganadería

extensiva, caza y recolección

(Leake, 2010; Levers et al.,

2021; Vallejos et al., 2025).

La expansión de la frontera

agrope- cuaria y

la conversión de bosques y pastizales ha alterado la disponibilidad de recursos natu- rales, generando conflictos socioambientales entre distintos

actores locales. Estos conflictos

se derivan de la pérdida de cobertura

forestal, la presión

sobre los recursos del territorio y la competencia por el uso del suelo (Venencia et al., 2012; Volante et al., 2016; Seghezzo et al., 2017; Piquer-Rodríguez et al., 2018; Salas Barboza

et al., 2019).

Identificación de las grandes

transacciones

de tierras

Para identificar las GTT se utilizó la metodología desarrollada por Land Matrix (www.landmatrix.org), una iniciativa

global e independiente que tiene

como objetivo mejorar la transparencia en torno a la identificación y monitoreo de las transacciones de tierras, a partir

de recopilar y proporcionar datos

e información desde una red de socios globales y

regionales. La iniciativa define a las GTT

como aquellas transacciones que (a) conllevan

la transferencia de derechos de uso, control o

posesión de la tierra por medio de la venta, arrendamiento o concesión; (b) realizadas a partir

del año 2000; (c) con una superficie de 200 hectáreas

o más; y (c) que implican la conversión potencial, para uso comercial, de tierras de pequeña producción, de uso comunitario local, o con importante provisión de servicios ecosistémicos (Anseeuw

et al., 2012; Nolte et al., 2016). Además, se llevó a cabo un relevamiento integral a escala predial de las GTT en la región utilizando la base de datos de catastros

de la provincia de Salta y datos adicionales recopilados de sitios web, periódicos, boletines de las compañías y entrevistas con actores locales (Salas Barboza et al., 2019)

(Tabla 1).

Identificación de las comunidades indíge- nas y familias criollas

La identificación de las comunidades indí- genas se realizó a partir de las bases de datos de organizaciones no gubernamentales y organismos estatales nacionales y provinciales. Para delimitar el área de ocupación de cada

comunidad, se calculó un buffer de 18 km de radio

alrededor de su localización, basado en

la máxima distancia recorrida para realizar las actividades de subsistencia (Leake, 2010; Vallejos

et al., 2020b;

Vallejos et al.,

2025) (Tabla 1).

Por otro lado, la identifi de las fa- milias criollas se realizó combinando datos relevados a campo, información proporcio- nada por organismos estatales de la provincia de Salta y organizaciones no gubernamenta- les, junto con el análisis de imágenes satelitales siguiendo la metodología propuesta por Grau et al. (2008). Las familias criollas

fueron localizadas a partir de identificar

las características de los núcleos familiares aislados, conocidos como “puestos”. Por lo tanto, las áreas de ocupación de los criollos se estimaron asignando un buff de 5 km de radio alrededor de cada puesto, considerado como el área máxima utilizada para las acti- vidades productivas y el pastoreo

del ganado vacuno (Grau et al., 2008; Levers et al., 2021) (Tabla 1).

Índice simplificado

de conservación del bosque

Para la elaboración del índice de conservación se utilizó el índice de vegetación

de diferencia normalizada (NDVI). El NDVI

tiene un rol importante en el desarrollo

de mapas de cobertura del suelo, y para el monitoreo y la evaluación de la vegetación, con el objetivo

de mejorar la comprensión, la predicción y los impactos de diferentes perturbaciones sobre los recursos vegetales (Yengoh et al., 2015a). Sin embargo,

el uso del NDVI para detectar áreas degradadas y no degradadas puede ser un desafío, como así

también para áreas de cobertura vegetal arbórea y áreas de cultivos, debido a que pueden existir

valores similares

cercanos entre sí (Yengoh et al.,

2015b; Huang et al., 2019). Por lo tanto, se incorporaron otras

variables de cobertura y uso del suelo de la región que permiten minimizar algunos sesgos propios

del NDVI. Las variables analizadas

se obtuvieron de herramientas de sistemas de información

geográfica, tales como Google Earth

Engine (GEE) y la plataforma MapBiomas

Chaco (https://chaco.mapbiomas.org/).

El índice de conservación de bosques puede definirse

como un índice que combina diferentes variables del estado

y transformación del bosque

para evaluar y comparar su grado de conservación durante el período de tiempo desde

el año 2000 al 2020, teniendo en cuenta los diferentes actores identificados en el área de estudio.

La variable pérdida de bosque permite

evaluar la degradación ambiental que se asocia

a la expansión de la frontera

agropecuaria (Hansen et al.,

2013; Vallejos et al., 2015), la cobertura del suelo de pasturas y cultivos representa el cambio

de uso del suelo vinculado a la deforestación (Grau et al.,

2005), mientras que el bosque nativo remanente hace referencia al estado

de conservación del bosque (Grau et

al., 2005; Vallejos et al.,

2015). Se considera que una mayor área de bosque remanente, una menor superficie transformada

y una

|

Actor

|

Fuente de datos

|

Unidad de referencia

|

Método de delimi-

tación del área de ocupación

|

Área de ocupación establecida

|

|

Grandes transac- ciones de tierras

|

Base de datos de Land Matrix, Di- rección General de Inmuebles de la Provincia de Salta

|

Localización

del polígono de la transacción

|

Superficie de 200

hectáreas o más (An- seeuw et al., 2012; Nolte

et al., 2016)

|

Superficie de la

transacción

|

|

Comunida- des indíge-

nas

|

Instituto

Nacional de Asuntos

Indí- genas (INAI),

Instituto

Provincial de Pueblos Indí- genas de Salta (IPPIS), Infraestruc- tura de Datos

Espaciales de Salta (IDESA), Fundación de

Acompaña- miento Social

de la Iglesia Anglica- na del Norte Argentino (ASOCIANA)

|

Localización de las comunidades indígenas

|

Buffer de 18 km alre- dedor de cada comu- nidad (Leake

2010; Vallejos et

al. 2020b; Vallejos et al., 2025)

|

Máxima distan- cia recorrida para actividades de subsistencia

|

|

Familias criollas

|

Relevamiento de campo, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten- table,

Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ), métodos de teledetección

|

Localización del puesto de cada familia criolla

|

Buffer de 5 km alre- dedor de cada puesto

(Grau et al., 2008, Levers et al., 2021)

|

La máxima área utilizada para actividades pro- ductivas y pasto-

reo del ganado mayor

|

Tabla 1.

Metodología y fuentes de información para la identificación de los diferentes actores

mejora en el NDVI para el periodo de tiempo

analizado, son indicativos de un mayor grado de

conservación. El ICB toma valores

entre 0, bajo valor de conservación y 1, alto valor de conservación

relativo en el conjunto de actores analizados. El índice se calcula a partir

de la siguiente fórmula:

ICB=[(1-PB)+(1-CA)+dNDVI+BN]/4

ICB: índice de conservación de bosques.

PB: pérdida de bosque normalizada para cada actor desde

el año 2000 al 2020.

CA: porcentaje normalizado de la superficie agropecuaria (cultivos y pasturas)

en el año 2020 con relación al total

de superficie para el año 2000 para cada actor.

dNDVI: diferencia normalizada del NDVI promedio para el año 2000 y el NDVI promedio para el año 2020

para cada actor. Los valores de este índice pueden variar desde -1 a 1, donde los valores cercanos

a 1 se asocian

a la vegetación densa y saludable, los valores negativos

generalmente indican ausencia de vegetación principalmente cuerpos

de agua, y los valores

cercanos a 0 están asociados al

suelo desnudo o roca.

BN: porcentaje de bosque nativo remanente para el año 2020

normalizado para cada actor.

Las variables PB y CA se restan de 1 para que

los valores más altos en el índice reflejen

mejor la conservación, la menor pérdida y el

menor uso agropecuario. Además, todas

las variables fueron normalizadas para mejorar la comparación entre actores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

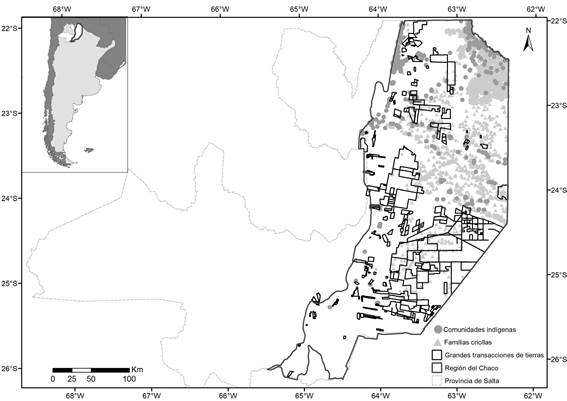

Las GTTidentificadasfueron 120, lascuales

abarcan más de 1,6 millones

de hectáreas, equivalente al 22% de la región

(Fig. 1). La superficie en producción de las GTT (área

deforestada) es superior

a 600 mil hectáreas, dedicadas principalmente a la ganadería, soja, maíz y poroto.

Las GTT tienen una importante presencia de inversores nacionales tanto en el número

de acuerdos como así también

en superficie, los cuales

representan el 93% y

el 83%, respectivamente. Por otro lado, se

identificaron 620 comunidades indígenas pertenecientes a las diferentes etnias

que representan la diversidad étnica y cultural

de la región del Chaco (Fig. 1). Estas comunidades

practican sus modos de vida tradicionales,

como la agricultura de subsistencia, la caza

Figura 1. Localización de los diferentes

actores en el área de estudio.

y la pesca, y utilizan de forma integral

los recursos que proveen

los bosques nativos (Leake, 2010). El área de ocupación

y uso de las comunidades indígenas

se estimó en más

4,2 millones de hectáreas, lo que representa el 59% de la superficie de la región

del Chaco salteño. También, se identificaron 932 puestos que pertenecen a las familias criollas

(Fig. 1). La economía

doméstica de los criollos depende

en gran medida de su habilidad para la

cría extensiva de ganado a campo abierto en tierras fiscales o privadas, en condiciones

relativamente desfavorables en términos

edáficos y climáticos (Tschopp et al., 2020).

En cuanto al área de ocupación y uso, se estimó

una superficie de más de 1,4 millones de hectáreas, lo que equivale al 20% de la superficie total del área de estudio.

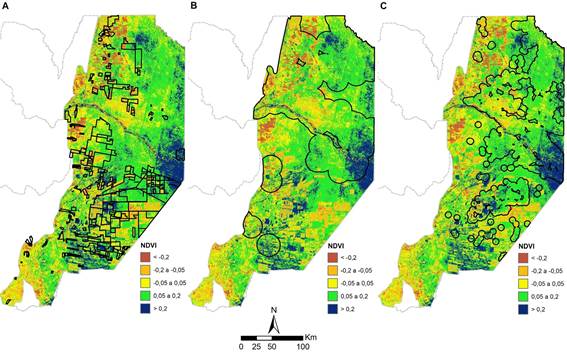

Los datos obtenidos

de NDVI para los diferentes actores

muestran que las GTT

tienen un índice promedio de 0,40 para el año 2000 y 2020.

Mientras que las comunidades

indígenas tienen una variación

de 0,42 a 0,49 en los años de estudio,

y los criollos presentan valores de 0,40 y 0,50 para estos mismos años.

Los valores promedios de NDVI muestran

un aumento de la vegetación verde para las comunidades indígenas y los criollos, y una

estabilidad para las GTT. Estos valores

pueden estar matizados por la falta de diferenciación entre la vigorosidad de la cobertura

del suelo y la influencia de las precipitaciones (Huang et al., 2021), lo que pone de manifiesto las posibles limitaciones del NDVI como única

herramienta para evaluar

la conservación del bosque.

La Fig. 2 muestra el cambio del NDVI

en el período de tiempo estudiado

para las áreas de uso y ocupación

identificadas en relación con cada uno de los actores. Las áreas

con valores cercanos a -0,2 indican una gran

pérdida de la vegetación verde, las cuales se encuentran en una mayor proporción dentro de

las zonas delimitadas por las GTT. Esto es coincidente con la actividad productiva

agropecuaria y el cambio de uso del suelo que

Figura 2. Cambios producidos en el NDVI para el período comprendido entre el año 2000 y 2020 para diferentes

actores. A: las GTT,

B: comunidades indígenas, C: familias criollas

caracteriza a estas transacciones (Gasparri

& le Polain de

Waroux, 2015; le Polain de

Waroux et al., 2016; Marinaro et al., 2017). Mientras

que los valores positivos que tienden hacia 0,2

muestran un aumento de la vegetación, y se

encuentran dentro de los límites

de las áreas de ocupación de las comunidades indígenas

y familias criollas. Estos valores

pueden indicar que las prácticas y actividades de subsistencia realizadas por ambos grupos

tienden a conservar las áreas boscosas

(Leake, 2010; Marinaro et al., 2017; Levers et al., 2021; Camino et al., 2023;

Pratzer et al.,

2023).

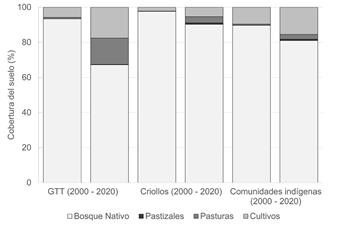

El cambio

de cobertura del suelo es un indicador importante para diferenciar el uso que cada uno de los actores realiza

en el territorio (Pratzer et al., 2024; 2025). Entre los

años 2000 y 2020 la cobertura del suelo muestra patrones

diferenciados, debido a la

magnitud de la reducción del bosque nativo (Fig. 3). Las GTT registran la mayor pérdida, lo que implica una reducción

del 26,7% de la superficie

de bosques. Esta disminución

corresponde con un marcado aumento

de la superficie destinada

a pasturas y cultivos, lo que

sugiere un proceso

de cambio de uso del suelo

asociado a los modelos de producción

agroindustrial propios de este tipo de actor con

mayor capacidad de capital y tecnología

(Gasparri & le Polain de Waroux,

2015; Goldfarb & van der Haar,

2016; le Polain de Waroux

et al., 2016). En contraste, los territorios habitados

por productores criollos e indígenas mantienen una cobertura forestal más elevada en 2020, a pesar de registrar también una expansión agrícola. En el caso de

los criollos, la superficie de cultivos se incrementó en un 3,4% y las pasturas en un 3,1%. Mientras que en las comunidades

indígenas los cultivos aumentaron un 5,9% y las pasturas un 2,1%. La mayor cobertura de bosques en las áreas de uso de comunidades

y criollos sugiere un modo de uso del suelo más conservacionista, con una mayor dependencia

de los bienes y servicios del bosque (Marinaro et al., 2017; Vallejos et al., 2020b; Tschopp

et al., 2020).

Figura 3. Distribución de las clases de cobertura

del suelo para los años 2000 y 2020 en las áreas de uso de

los diferentes tipos de actores.

La Tabla 2 muestra los valores de

las variables que componen

el Índice de Conservación de Bosques (ICB) para cada tipo

de actor. El ICB fue elaborado

como una medida sintética para evaluar

y comparar la conservación del bosque nativo,

combinando un grupo de variables que representan el uso

del suelo de distintos actores en

el Chaco salteño. Los valores del ICB obtenidos

fueron el máximo para los criollos

(1), intermedio para las comunidades indígenas (0,71) y mínimo

para las GTT (0), evidenciando diferencias marcadas en las dinámicas de uso

del suelo y conservación del bosque.

El valor del ICB de las GTT está asociado a

la mayor pérdida

de bosque, la expansión

significativa de cultivos

y pasturas, y un

NDVI que se mantiene igual en el período

de estudio. Estos datos muestran

que las GTT forman parte del proceso de avance de la frontera agropecuaria, llevando a cabo estrategias productivas orientadas a la producción agropecuaria a gran escala (Gasparri & Grau, 2009; le Polain de Waroux et al., 2017;

Marinaro et al., 2017; le Polain de Waroux, 2019). En contraste, los pequeños productores o criollos alcanzan el valor más alto del ICB, conservando más del 90 % del bosque, manteniendo un bajo cambio del uso del suelo a usos agropecuarios, y mostrando un aumento en el NDVI. Los territorios indígenas presentan un valor de ICB intermedio, con una

importante superficie de conservación del bosque (81 %) y un aumento

del NDVI. Sin embargo, el área de uso de las comunidades indígenas muestra una expansión

relevante de cultivos, que podría reflejar

la dinámica del avance de la frontera agropecuaria por parte de grandes

productores o empresas agropecuarias sobre sus territorios, debido

a la precariedad de la tenencia de la tierra (Vallejos et al., 2020b; Venencia

et al., 2024; Vallejos et al., 2025).

El ICB permitió evidenciar que la conservación del bosque depende

de las políticas de conservación y de las visiones

sociales, culturales y económicas de cada

actor. Este enfoque puede

ser útil para orientar políticas diferenciadas de conservación y uso sostenible en territorios diversos y conflictivos como el Chaco salteño. El ICB

es una herramienta integral y sintética que sirve para evaluar

de forma comparativa el comportamiento de distintos actores sociales con respecto a la conservación del bosque nativo en un contexto de avance de la frontera agropecuaria. Este modelo busca incorporar

un enfoque que integren variables biofísicas y sociales (actores del territorio) como un primer paso para el análisis de los sistemas socio-ecológicos (Ostrom,

2009; Fischer et al., 2015).

Sin embargo, el modelo

del ICB presenta limitaciones, tales

como el valor

de

|

Actor

|

Superficie

(ha)

|

Bosque 2000 (ha)

|

Bosque 2020 (ha)

|

Cultivos

2020

(ha)

|

Pasturas 2020 (ha)

|

NDVI 2000

|

NDVI 2020

|

ICB

|

|

GTT

|

1.585.438

|

1.480.752

|

1.065.574

|

278.471

|

237.754

|

0,40

|

0,40

|

0

|

|

Criollos

|

2.890.447

|

2.821.657

|

2.594.303

|

153.394

|

103.230

|

0,40

|

0,50

|

1

|

|

Comunidades indígenas

|

3.397.156

|

3.046.021

|

2.736.376

|

522.335

|

93.928

|

0,42

|

0,49

|

0,71

|

Tabla 2. Variables del estado y transformación del bosque, y el Índice de Conservación de Bosques

por tipo de actor

en el

Chaco salteño.

ponderación igual para todas las variables, que podría no reflejar

adecuadamente la relevancia de ciertos factores en la dinámica

del cambio de uso del suelo

y la conservación del bosque. El uso de imágenes

satelitales Landsat y del

NDVI promedio tampoco ofrece la precisión

suficiente para diferenciar entre coberturas como cultivos

y bosque denso, lo cual puede

llevar a sobreestimaciones de la vegetación

en áreas transformadas, en particular en las producciones agrícolas

a gran escala (Yengoh et al., 2015b; Huang et al., 2021). Asimismo, el índice no incorpora

indicadores sociales

y económicos, tales como el régimen de tenencia

de la tierra, el acceso

a servicios o los métodos de producción, que podrían mejorar

su valor explicativo (Leake,

2010; Marinaro et al., 2017;

Levers et al.,

2021; Camino et

al., 2023; Pratzer et al., 2023).

Finalmente, la definición del área de ocupación y uso como una sola para cada grupo de actores

puede ocultar diferencias internas relevantes, dado que no necesariamente presentan comportamientos

homogéneos respecto al uso del suelo (Pratzer et al., 2024;

2025).

Las percepciones sobre los impactos positivos y negativos de los distintos

usos del suelo refuerzan

la necesidad de interpretar los resultados con moderación. En la población urbana local, las actividades agropecuarias a gran escala son valoradas por beneficios

generales como mejoras en la infraestructura

vial y, en algunos casos, oportunidades

de empleo (Marinaro et al.,

2022). Sin embargo, para la población rural, el establecimiento de estas empresas

suele representar una restricción adicional sobre los recursos

naturales de uso común (Altrichter & Basurto, 2008; Vallejos et

al., 2020a;

Marinaro et al.,

2022). Además, incluyen impactos negativos como la pérdida acelerada de bosque nativo, la degradación de servicios ecosistémicos y la profundización de los conflictos por la tierra (Cotula,

2012; Barral et al., 2020).

En contraste, las comunidades indígenas y las familias criollas, aunque de menor escala económica

en términos de mercado, cumplen un

rol clave en la seguridad alimentaria, la reproducción cultural

y la conservación de los bienes comunes del bosque (Leake,

2010; Tschopp et al., 2020;

Camino et al., 2023;

Pratzer et al., 2023). Estas diferencias también

se expresan en las visiones de desarrollo, ya que mientras que

los actores vinculados a la producción agropecuaria a gran escala conciben la deforestación y el cambio de uso del

suelo como progreso

y salida a la pobreza, las comunidades indígenas y los pequeños productores priorizan la preservación

del bosque, su cultura y sus formas de vida

(Zepharovich et al., 2020).

CONCLUSIONES

La identificación de las áreas de uso de los

diferentes grupos de actores permite

afirmar que los mismos presentan diferencias en su comportamiento con relación

al cambio de uso del suelo y la conservación del bosque en el Chaco salteño. El ICB muestra

estas diferencias, ya que las GTT obtuvieron el valor mínimo

del índice, lo que indica

una mayor conversión de bosque a usos agropecuarios, con un NDVI estable

a lo largo del período de estudio. Los criollos o pequeños productores alcanzaron el mayor valor de conservación, con bajos niveles

de deforestación y aumentos en el NDVI, mientras que las comunidades indígenas se ubicaron en una posición

intermedia, con niveles

medios de cambio de uso del suelo debido al avance de la frontera

agropecuaria sobre sus territorios.

Los criollos y las comunidades indígenas cumplen un rol importante en la conservación del bosque, especialmente bajo un contexto de creciente presión por el avance

de la frontera agropecuaria. El ICB se presenta

como una herramienta útil para la evaluación comparativa de las diversas

estrategias de uso del suelo, que puede contribuir a la planificación territorial participativa, al diseño de políticas

diferenciadas por tipo de actor y a la visibilización de prácticas de manejo que favorecen la conservación. Finalmente, resulta necesarioreforzarlaspolíticasdeordenamiento territorial y de seguridad en la tenencia

de la tierra, con el objetivo de fortalecer la función

que desempeñan los actores en la gestión sustentable del bosque nativo.

REFERENCIAS

Altrichter, M., & Basurto, X. (2008). Effects

of Land Privatisation on the Use of Common-

pool Resources of Varying

Mobility in the Argentine

Chaco. Conservation & Society, 6(2), 154–165.

Anseeuw, W., Boche, M., Breu,

T., Giger, M., Lay, J., Messerli, P., & Nolte., K. (2012). Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South.

Analytical Report based on the Land Matrix Database. CDE/CIRAD/GIGA, Bern/ Montpellier/Hamburg.

Baldi, G., Houspanossian, J., Murray,

F.,

Rosales, A. A., Rueda, C. V., & Jobbágy, E. G. (2015).

Cultivating the dry forests of South

America: Diversity of land users and

imprints on ecosystem functioning. Journal of Arid Environments, 123, 47–59.

https://doi. org/10.1016/j.jaridenv.2014.05.027

Barral, M. P., Villarino,

S., Levers, C., Baumann, M., Kuemmerle, T., &

Mastrangelo, M. (2020). Widespread and major losses

in multiple ecosystem services as a result of agricultural

expansion in theArgentine Chaco.

The Journal of Applied

Ecology, 57(12), 2485–2498. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13740

Baumann, M., Gasparri, I., Buchadas, A., Oeser, J., Meyfroidt, P., Levers,

C., Romero-Muñoz, A., le Polain

de Waroux, Y., Müller,

D., & Kuemmerle, T. (2022). Frontier metrics for a process-based

understanding of deforestation dynamics. Environmental Research Letters,

17(9), 095010.

https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac8b9a

Baumann, M., Levers, C., Macchi, L., Bluhm, H.,

Waske, B., Gasparri, N. I., &

Kuemmerle, T. (2018). Mapping continuous

fields of tree and shrub cover across

the Gran Chaco using Landsat 8 and Sentinel-1 data. Remote Sensing of Environment, 216, 201–211. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.06.044

Baumann, M., Piquer-Rodríguez, M., Fehlenberg, V., Gavier Pizarro, G.,

& Kuemmerle, T. (2016). Land-use competition in the south American Chaco. En J. Niewöhner,

T. Krueger, J. O. Nielsen, H. Haberl, C. Lauk, J. Lutz, & D. Müller (Eds.). Land Use Competition Human-Environment Interactions,

pp. 215–229. Springer International Publishing, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33628-2_13

Buchadas, A., Baumann, M., Meyfroidt, P., & Kuemmerle, T. (2022). Uncovering major types of deforestation frontiers across the

world’s tropical dry woodlands. Nature Sustainability, 5(7), 619–627.

https://doi.org/10.1038/s41893-022-00886-9

Bucher, E. H., & Huszar, P. C. (1999). Sustainable management of the Gran Chaco of South America: Ecological promise and economic constraints. Journal of Environmental Management, 57(2), 99–108. https://doi.org/10.1006/jema.1999.0290

Camardelli, M. C., Miranda,

S., & Córdoba,

G. S. (2021). Cartografía de Unidades Ambientales Homogéneas (UAH):

Un insumo para el

ordenamiento del bosque

chaqueño en Salta. Ecología Austral, 31(3), 420–430.

https://doi.org/10.25260/ea.21.31.3.0.1245

Camino, M., Aceves, P.

A. V., Alvarez, A., Chianetta, P., de la Cruz, L. M., Alonzo, K., Vallejos,

M., Zamora, L., Neme, A., Altrichter, M., & Cortez,

S. (2023). Indigenous Lands with secure land-tenure can reduce forest- loss in deforestation hotspots. Global Environmental Change: Human and Policy

Dimensions, 81(102678), 102678. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102678

Cotula, L. (2012). The international political economy of the global

land rush: A critical

appraisal of trends, scale,

geography and drivers.

The Journal of Peasant

Studies, 39(3– 4), 649–680.

https://doi.org/10.1080/03066150.2012.674940

Fehlenberg, V., Baumann, M., Gasparri, N. I., Piquer-Rodriguez,

M., Gavier-Pizarro, G., & Kuemmerle, T. (2017). The role of soybean

production as an underlying driver of deforestation in the South American

Chaco. Global Environmental Change: Human and Policy

Dimensions, 45, 24–34.

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.05.001

Fischer, J., Gardner, T.A., Bennett, E. M., Balvanera, P., Biggs, R., Carpenter, S., Daw, T., Folke, C., Hill, R., Hughes, T. P., Luthe, T., Maass, M., Meacham, M., Norström, A. V., Peterson, G., Queiroz, C., Seppelt, R., Spierenburg, M., & Tenhunen, J. (2015). Advancing sustainability through mainstreaming a social–ecological systems perspective. Current Opinion in Environmental Sustainability, 14, 144–149.

https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.06.002

Gasparri, N. I., Grau, H. R., & Gutiérrez Angonese, J. (2013).

Linkages between soybean and neotropical

deforestation: Coupling and transient decoupling dynamics in a multi-decadal analysis.

Global Environmental Change:

Human and Policy Dimensions, 23(6), 1605–1614. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.09.007

Gasparri, N. I., & Grau, H. R. (2009). Deforestation and fragmentation of Chaco dry forest in NW Argentina (1972–2007). Forest Ecology

and Management, 258(6),

913–921. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.02.024

Gasparri, N. I. (2016).

The transformation of land-use competition in the Argentinean dry Chaco between 1975 and 2015. En J.

Niewöhner, T. Krueger, J. O. Nielsen, H. Haberl, C. Lauk, J. Lutz, & D. Müller (Eds.). Land Use Competition Human-Environment Interactions, pp. 59–73. Springer

International Publishing, Switzerland.

Gasparri, N. I., & le Polain de Waroux, Y. (2015). The Coupling

of South American

Soybean and Cattle Production

Frontiers: New Challenges for Conservation Policy

and Land Change Science: The coupling of soy and cattle frontiers. Conservation Letters, 8(4), 290–298. https://doi.org/10.1111/conl.12121

Geist, H. J., &

Lambin, E. F. (2002).

Proximate causes and underlying driving

forces of tropical deforestation. Bioscience, 52(2), 143.

Goldfarb, L., & van der Haar, G. (2016). The moving frontiers of genetically modified soy production: shifts in land control

in the Argentinian Chaco.

The Journal of Peasant

Studies, 43(2), 562–582.

https://doi.org/10.1080/03066150.2015.1041107

Grau, H. R., Gasparri, N. I., & Aide, T. M. (2005).

Agriculture expansion and deforestation in seasonally

dry forests of north-west Argentina. Environmental Conservation, 32(2), 140–148. https://doi.org/10.1017/s0376892905002092

Grau, H. R., Gasparri,

N. I., & Aide, T. M. (2008). Balancing food production and nature

conservation in the Neotropical dry forests of northern Argentina: Food Production and Neotropical

Dry Forests. Global Change Biology, 14(5), 985–997.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01554.x

Hansen, M. C., Potapov, P. V., Moore,

R., Hancher, M., Turubanova, S. A., Tyukavina, A., Thau, D., Stehman, S. V., Goetz, S. J., Loveland,

T. R., Kommareddy, A., Egorov, A., Chini, L., Justice,

C. O., & Townshend, J. R. G. (2013). High-resolution global maps of 21st-century

forest cover change. Science, 342(6160), 850–853. https://doi.org/10.1126/science.1244693

Huang, L., Xiang,W.,Wu, J.,Traxler, C.,& Huang,

J. (2019). Integrating GeoDesign with landscape sustainability science.

Sustainability, 11(3), 833.

https://doi.org/10.3390/su11030833

Lambin, E. F., & Meyfroidt, P. (2011). Global land use change,

economic globalization, and the looming land scarcity. Proceedings

of the National Academy of Sciences

of the United States of America, 108(9), 3465–3472. https://doi.org/10.1073/pnas.1100480108

le Polain de Waroux,

Y. (2019). Capital has no homeland: The formation of transnational producer

cohorts in South America’s commodity frontiers. Geoforum; Journal of Physical, Human, and

Regional Geosciences, 105, 131–144. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.05.016

le Polain de Waroux,

Y., Baumann, M., Gasparri, N. I., Gavier-Pizarro, G., Godar, J., Kuemmerle, T., Müller, R., Vázquez, F., Volante, J. N., & Meyfroidt, P. (2017).

Rents, actors, and the expansion of commodity frontiers

in the gran Chaco. Annals of the American

Association of Geographers, 108(1), 204–225. https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1360761

le Polain de Waroux, Y., Garrett, R. D., Heilmayr, R., & Lambin,

E. F. (2016). Land-use

policies and corporate

investments in agriculture in the Gran Chaco and Chiquitano. Proceedings of the National

Academy of Sciences

of the United States of America, 113(15), 4021–

4026. https://doi.org/10.1073/pnas.1602646113

Leake, A. (2010). Los pueblos

indígenas cazadores

y recolectores del Chaco

Salteño: Población, economía y tierras. Fundación Asociana,

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Universidad Nacional de Salta, Editorial

MILOR, Salta, Argentina.

Levers, C., Romero-Muñoz, A., Baumann,

M., De Marzo, T., Fernández, P. D., Gasparri, N. I., Gavier-Pizarro, G. I., Waroux, Y. le P. de, Piquer-Rodríguez, M., Semper-Pascual, A., & Kuemmerle,

T. (2021). Agricultural expansion and the ecological marginalization of forest-dependent people.

Proceedings of the National

Academy of Sciences of the United States of America, 118(44),

e2100436118. https://doi.org/10.1073/pnas.2100436118

Marinaro, S., Sacchi, L., & Gasparri,

N. I. (2022). From whom and for what? Deforestation in Dry Chaco

from local-urban inhabitants’ perception. Perspectives in Ecology and Conservation, 20(2),

141–150. https://doi.org/10.1016/j.pecon.2021.12.003

Marinaro, S. Grau, H. R., Gasparri, N. I., Kuemmerle, T., & Baumann, M. (2017). Differences in production, carbon stocks and biodiversity outcomes of land tenure regimes in

the Argentine Dry Chaco.

Environmental Research Letters, 12(4), 045003.

https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa625c

Morello, J., Matteucci, S. D., Rodríguez,A. F., Silva, M. E., & de Haro, J. C. (2012). Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos. Orientación Gráfica

Editora, Buenos Aries, Argentina.

Moretti,

L. M., Rodríguez, D. M., Angelini, M.

E.,

& Morrás, H. J. M. (2012). Génesis

de suelos en un sector del piedemonte aluvial

del Chaco salteño. Ciencia Del Suelo, 30(2), 161–172.

Mosciaro, M. J., Seghezzo, L., Texeira,

M., Paruelo, J., & Volante, J. (2023). Where did the forest

go? Post-deforestation land use

dynamics in the Dry Chaco region in Northwestern Argentina. Land Use Policy, 129(106650), 106650.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106650

Niewöhner, J., Nielsen,

J. Ø., Gasparri, I., Gou, Y., Hauge, M., Joshi, N., Schaffartzik, A., Sejersen, F., Seto, K. C., & Shughrue,

C. (2016). Conceptualizing distal drivers in land use competition. En J. Niewöhner, T. Krueger,

J. O. Nielsen, H. Haberl, C. Lauk, J. Lutz, &

D. Müller (Eds.). Land Use Competition Human- Environment Interactions, pp. 21–40. Springer

International Publishing, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33628-2_2

Nolte, K., Chamberlain, W.,

& Giger, M. (2016). International land deals for agriculture. Fresh insights from the

land matrix: Analytical report II. University of Bern, Switzerland. https://doi.org/10.7892/BORIS.85304

Ostrom, E. (2009). A general

framework for analyzing

sustainability of social-ecological systems. Science, 325(5939), 419–422. https://doi.org/10.1126/science.1172133

Píccolo, A., Giorgetti, M., & Chavez, D. (2008). Zonas AgroEconómicas Homogéneas Salta-Jujuy. Estudios Económicos y Sociología Rural INTA EEA Salta.

Buenos Aires, Argentina.

Piquer-Rodríguez, M., Butsic,

V., Gärtner, P., Macchi,

L., Baumann, M., Gavier Pizarro,

G., Volante, J. N., Gasparri,

I. N., & Kuemmerle,

T. (2018). Drivers of agricultural land-use change in the Argentine Pampas

and Chaco regions.

Applied Geography

91, 111–122.

https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.01.004

Pratzer, M., Fernández-Llamazares, Á., Meyfroidt, P., Krueger, T., Baumann, M., Garnett, S. T., & Kuemmerle, T. (2023). Agricultural intensification, Indigenous stewardship and land

sparing in tropical

dry forests. Nature Sustainability.

https://doi.org/10.1038/s41893-023-01073-0

Pratzer, M., Maillard,

O., Baldi, G., Baumann, M., Burton, J., Fernandez, P., Levers, C., Meyfroidt, P., Tasquer, M., Vallejos,

M., & Kuemmerle, T. (2025).

Considering land use complexity and overlap is critical for sustainability planning. One Earth 8(5),

101247.

https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101247

Pratzer, M.,

Meyfroidt, P., Antongiovanni, M., Aragon, R., Baldi, G., Czaplicki Cabezas, S., de la Vega-Leinert,

C. A., Dhyani, S., Diepart, J.C.,

Fernandez, P. D., Garnett,

S. T., Gavier Pizarro,

G. I., Kalam, T., Koulgi,

P., le Polain de Waroux, Y.,

Marinaro, S., Mastrangelo, M., Mueller,

D., Mueller, R., Murali, R.,Nanni, S., Nuñez-Regueiro, M.,

Prieto-Torres D. A., Ratnam, J., Reddy, C. S., Ribeiro,

N., Röder, A., Romero-Muñoz, A., Roy, P. S., Rufin, P., Rufino, M., Sankaran, M., Torres, R., Vaidyanathan, S., Vallejos, M., Virah-Sawmy, M., & Kuemmerle, T. (2024).

An actor-centered, scalable land

system typology for addressing biodiversity loss in the world’s tropical

dry woodlands. Global Environmental Change:

Human and Policy Dimensions, 86(102849), 102849. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2024.102849

Salas Barboza, A. G. J., Cardón Pocoví,

J. M., Venencia, C., Huaranca, L. L., Agüero, J. L., Iribarnegaray, M.

A., Escosteguy, M., Volante, J. N., & Seghezzo, L. (2019). Ten

years of contested enforcement of the Forest Law in Salta, Argentina. The role of land- change

science and political ecology. Journal of Land Use Science, 15(2–3), 221–234. https://doi.org/10.1080/1747423x.2019.1646333

Seghezzo, L., Venencia,

C., Buliubasich, E. C., Iribarnegaray,

M. A., & Volante, J. N. (2017). Participatory, multi-criteria evaluation methods as a means

to increase the legitimacy and sustainability of land use planning processes. The case of the Chaco

region in Salta, Argentina. Environmental Management, 59(2),

307–324. https://doi.org/10.1007/s00267-016-0779-y

Semper-Pascual, A., Decarre, J., Baumann, M., Busso, J. M., Camino, M., Gómez-Valencia, B., & Kuemmerle, T. (2019).

Biodiversity loss in deforestation frontiers:

Linking occupancy modelling and physiological stress indicators

to understand local extinctions. Biological Conservation, 236, 281–288.

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.05.050

Sili, M. E., & Soumoulou, L. (2011). La problemática de la tierra

en Argentina: Conflictos y dinámicas de uso, tenencia y concentración. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

(FIDA), Buenos Aires, Argentina.

Sims, M. J., Stanimirova, R., Raichuk, A., Neumann, M., Richter,

J., Follett, F., MacCarthy, J., Lister, K., Randle,

C., Sloat, L., Esipova, E., Jupiter,

J., Stanton, C., Morris, D., Melhart Slay, C., Purves, D., & Harris,

N. (2025). Global

drivers of forest

loss at 1 km resolution. Environmental Research Letters, 20(7), 074027.

https://doi.org/10.1088/1748-9326/add606

Slutzky, D. (2007). Situaciones problemáticas de tenencia de la tierra en

Argentina. Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

PROINDER, Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuario.

Smith, P., Gregory, P. J., van Vuuren, D., Obersteiner, M., Havlík, P., Rounsevell, M., Woods,

J., Stehfest, E., & Bellarby, J. (2010). Competition for land. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series

B, Biological Sciences, 365(1554), 2941–2957.

https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0127

Tschopp, M., Ceddia, M. G., Inguaggiato, C., Bardsley,

N. O., & Hernández, H. (2020). Understanding the adoption of sustainable

silvopastoral practices in Northern Argentina: What is the role of land tenure?

Land Use Policy, 99(105092), 105092.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105092

Vallejos, M., Álvarez, A., Del Giorgio,

O., & Kuemmerle, T. (2025).

Impacts of agricultural expansion on the resource availability of forest-dependent Indigenous

communities in the Dry Chaco. Ambio. https://doi. org/10.1007/s13280-025-02217-6

Vallejos, M.,

Faingerch, M., Blum, D., & Mastrángelo,

M. (2020a). ‘Winners’ and ‘losers’ of the agricultural expansion in

the Argentine Dry Chaco. Landscape

Research, 47(6), 723–734.

https://doi.org/10.1080/01426397.2020.1808965

Vallejos, M.,

Álvarez, A. L., & Paruelo, J. M. (2020b). How are indigenous communities beingaffectedbydeforestationanddegradation in northern Argentina? In Preprints. https://doi.org/10.20944/preprints202011.0568.v1

Vallejos, M., Volante, J. N., Mosciaro,

M. J., Vale, L. M., Bustamante, M. L., & Paruelo, J. M.

(2015).Transformationdynamicsofthenatural cover in the Dry Chaco

ecoregion: A plot level

geo-database from 1976 to 2012. Journal of Arid

Environments, 123, 3–11. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2014.11.009

Venencia, C. D., Correa, J. J., Del Val, V., Buliubasich, C., & Seghezzo, L. (2012). Conflictos de tenencia de la tierra y

sustentabilidad del uso del territorio del Chaco salteño. Energías

Renovables y Medio Ambiente, 30, 29–35.

Venencia, C. D., Salas Barboza, A. G. J., Agüero,

J. L., &

Seghezzo, L. (2024).

Competencia y potenciales conflictos por el uso del suelo vinculados a las grandes transacciones

de tierras en el Chaco salteño. En A. Costantino (Ed.), Las nuevas dinámicas

del acaparamiento de tierras en Argentina: caracterización, alternativas y desafíos (pp. 14–25). 1a ed. - Editorial de la Universidad Nacional del Sur – Ediuns, Buenos Aires,

Argentina.

Venencia, C. D., Agüero, J. L., Salas Barboza, A. G. J., Cardón

Pocoví, J. M., Ortega Insaurralde, C., & Seghezzo, L. (2025). Complex relationships

between large-scale land acquisitions, deforestation, and land

zoning policies in agricultural frontiers.

Land Use Policy, 157(107690), 107690.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107690

Volante, J. N., Mosciaro, M. J., Gavier-Pizarro,

G. I., & Paruelo, J. M. (2016).

Agricultural expansion in the Semiarid Chaco: Poorly selective contagious

advance. Land Use Policy, 55, 154–165.

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.03.025

Yengoh, G. T., Dent, D., Olsson, L., Tengberg,

A. E., & Tucker,

C. J. (2015a). Applications of NDVI for land degradation assessment. En G. T. Yengoh,

L. Olsson, D. Dent, A. E. Tengberg, & C. J.

Tucker (Eds.). Use of

the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to Assess Land Degradation at Multiple Scales, pp. 17–25.

Springer International Publishing, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24112-8_3

Yengoh, G. T., Dent, D., Olsson, L., Tengberg, A. E., & Tucker, C. J. (2015b). Limits to the use of NDVI in land degradation assessment. En G. T. Yengoh,

L. Olsson, D. Dent, A.

E. Tengberg, & C. J.

Tucker (Eds.). Use of

the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) to Assess Land Degradation at Multiple Scales, pp. 27–30.

Springer International Publishing, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24112-8_4

Zepharovich, E., Ceddia, M. G., & Rist, S. (2020). Land-use

conflict in the gran Chaco: Finding common ground through

use of the Q method. Sustainability, 12(18),

7788. https://doi.org/10.3390/su12187788