Historia de la Volcanología en Argentina

History of Volcanology in Argentina

José G. Viramonte1,2,3* , Ricardo N. Alonso4

, Ricardo N. Alonso4 , Víctor A. Ramos5

, Víctor A. Ramos5 , Raúl Becchio2,3

, Raúl Becchio2,3 , Marcelo Arnosio1,2,3

, Marcelo Arnosio1,2,3  , Walter Báez1,2,3

, Walter Báez1,2,3 , Emilce Bustos1,2,3

, Emilce Bustos1,2,3 , Agostina Chiodi1,2,3

, Agostina Chiodi1,2,3 , Alfonso Sola1,2,3

, Alfonso Sola1,2,3 , Rubén Filipovich1,2,3

, Rubén Filipovich1,2,3  , Néstor Suzaño1,2

, Néstor Suzaño1,2 , Mirta Quiroga1,2,3

, Mirta Quiroga1,2,3 , Florencia Reckziegel1,2

, Florencia Reckziegel1,2 , Lorenzo Bardelli1,2

, Lorenzo Bardelli1,2  , Natalia Salado Paz1,2,3

, Natalia Salado Paz1,2,3 , Agustina Villagrán1,2,3

, Agustina Villagrán1,2,3 , Esteban Bertea1,2

, Esteban Bertea1,2 , Macarena Parra1,2

, Macarena Parra1,2  , Olivia Arenas1,2,3

, Olivia Arenas1,2,3 , Marcos Morfulis1,2

, Marcos Morfulis1,2 , Isaac Burgos1,2

, Isaac Burgos1,2 , Facundo Apaza1,2

, Facundo Apaza1,2 , Mercedes Cirer1,2

, Mercedes Cirer1,2 & Santiago Retamoso1,2

& Santiago Retamoso1,2

1. Instituto de Geología

del Noroeste Argentino

(GEONORTE), Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, (A4408FVL) Salta, República Argentina. *joseviramonte@yahoo.com.ar;

2. Instituto de Bio y Geociencias del NOA, CONICET-Universidad Nacional de Salta, Av. 9 de julio 14, (4405) Rosario

de Lerma, Salta, República Argentina.

3. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia

5150, (A4408FVL) Salta, República

Argentina.

4. Centro de Investigaciones de la Geodinámica y Análisis del NOA (CEGA-CONICET) - Instituto

Superior de Correlación Geológica (INSUGEO-CONICET), Universidad Nacional de Salta.

Av. Bolivia 5150, (A4408FVL) Salta, República Argentina.

5. Instituto de Estudios

Andinos “Don Pablo Groeber”

(IDEAN), Facultad

de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Buenos Aires,

Intendente Guiraldes 2160, Ciudad de Universitaria, Pabellón II, (CI428EGA), Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. República Argentina.

RESUMEN

El trabajo presenta

una breve historia

sobre los orígenes de la volcanología a nivel mundial

y latinoamericano, y de su desarrollo a lo largo del tiempo, para luego describir específicamente cómo ha sido ese proceso

en la República Argentina. Se incluye

una breve descripción del impacto de distintas erupciones volcánicas que afectaron en los últimos 100 años, así como la reacción de la población. Asimismo,

se destaca el rol desempeñado tanto

en instituciones nacionales e internacionales como de varios

volcanólogos argentinos.

Palabras clave: Cadena Volcánica Andina; Erupciones Volcánicas; Riesgos

volcánicos.

ABSTRACT

A brief chronicle on the origins

of worlwide and Latin

American volcanology is presented, its development through

time, and a description of this process

in Argentina. The impact

of different volcanic

eruptions that have affected the Argentine

territory over the past 100 years and the response

of the population to these phenomena are reported. The role of various Argentine volcanologists in national and international institutions is also highlighted.

Keywords: Andean

Volcanic Chain; Volcanics

Eruptions; Volcanic

risks.

Arenas, O., Alonso, R. N., Apaza, F., Arnosio, M., Báez, W. A., Bardelli, L., Becchio, R., Bertea, E., Burgos, I., Bustos, E., Chiodi, A., Cirer, M., Filipovich, R., Morfulis, M., Parra, M., Quiroga, M., Ramos, V. A., Reckziegel, F., Retamoso, S., Salado Paz, N., Sola, A., Suzaño, N., Viramonte, J. G. & Villagrán, A. (2025). Historia de la Volcanología en Argentina. Revista Ciencias Naturales 3(2), 10-31. https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s29535441/jd249c1bs

Recibido: 5/7/2025 Aceptado: 30/9/2025 Publicado: 8/10/2025 Editora:

Teresita Ruíz

INTRODUCCIÓN

Desde los propios orígenes

de la humanidad, los volcanes

han producido una fuerte influencia tanto en la vida, mitos y costumbres de distintas civilizaciones del mundo. Ello es debido, no solo a que es uno de los fenómenos geológicos más impactantes y espectaculares que ocurren en nuestro planeta,

sino por los diversos

efectos que producen

en las comunidades, especialmente

las más cercanas, que han condicionado fuertemente sus vidas. A ello se suma el hecho que el volcanismo activo, está muy presente

en áreas donde surgieron

civilizaciones tan importantes como la azteca,

maya, incaica, griega, romana,

hiita, japonesa, malaya, entre

otras. Solo basta recordar la gran influencia de los volcanes Popocatépetl, Nevado de Toluca y el Pico de Orizaba en la vida de los Aztecas

en México; el Volcán de Fuego, Pacaya y Acatenango en la vida de los Mayas en Guatemala; la gran erupción

de la caldera de Santorini (1530/1500 a. de C.) en el mar Egeo (Grecia) que hizo desaparecer la cultura Minoica

y surgir la leyenda

de la Atlántida; la gran erupción del Vesubio

del 79 descripta por Plinio el Joven, que destruyó Herculano y Pompeya;

el continuado efecto

de los 111 volcanes

de Japón que han esculpido la vida, las costumbres y el propio

carácter de los japoneses y muchos otros ejemplos, largos de enumerar.

Las erupciones volcánicas no solo tienen un efecto directo e inmediato

sobre vidas y bienes de las personas,

sino que, al introducir grandes cantidades de ceniza en la atmósfera, producen cambios climáticos muy importantes a nivel planetario

a largo plazo. En la antigüedad produjeron grandes sequías, seguidas de ham- brunas

y hasta la caída de importantes imperios. Téngase en cuenta que la erupción del volcán Toba en las Filipinas, 75.000 años atrás, casi produce la extinción del Homo Sapiens.

Este supervolcán (Self & Blake, 2008; Kappelman, et al., 2024),

ubicado en la isla de Sumatra

en Indonesia, explotó y desprendió

una masa de aproximadamente 2.800 km3 que es al menos

12 veces mayor a la erupción volcánica

más grande de la historia reciente.

La ciencia infiere que el evento desencadenó un invierno

volcánico global que duró

cerca de siete años y produjo

una caída de las temperaturas de unos 3-3,5℃,

que cambió el curso de la historia.

La

Volcanología

La volcanología, como la mayor parte de las ciencias naturales,

más allá del permanente deseo del conocimiento en sí mismo, está marcada por la ambición

del hombre de conocer y controlar

las fuerzas de la naturaleza, en este caso, los volcanes,

para al menos, tratar de mitigar el efecto de sus erupciones. Más recientemente, se suma el interés por la energía geotérmica, en muchos casos,

estrechamente ligada al volcanismo.

Debemos puntualizar aquí, que considera- mos a la volcanología moderna,

como la cien- cia que estudia

integralmente los volcanes: sus características, composición, estructuras, génesis, desarrollo, mecanismos eruptivos,

efectos que producen sobre la población y sus bienes, el medio ambiente y el clima,

la determinación de los peligros

volcánicos y el riesgo geológico que involucran, así como

también, el uso de la energía

geotérmica. Es importante destacar que, en muchos casos,

so- bre todo hasta

hace algunos años, se habían considerado como estudios volcanológicos, a trabajos sobre rocas volcánicas que en reali-

dad eran estudios petrológicos, petrográficos, tectomagmáticos y otros.

a) Sus inicios

Al igual que la historia y desarrollo de otras ciencias,

la volcanología tiene también

tres etapas principales: 1) Etapa supersticiosa, en la que las creencias

y los mitos religiosos dominan en gran medida el conocimiento; 2) Donde las primeras

contribuciones científicas buscan reconciliar las observaciones y las

creencias y 3) Conocimiento científico, que se inicia con Willian Hamilton en el siglo XVIII, se plasma con la teoría de la Deriva Continental de Alfred Wegener y se cristaliza

con el desarrollo de la Tectónica

de Placas, con la que comienzan a comprenderse y correlacionarse con mucha más claridad los mecanismos, que no solo causan erupciones, sino también

terremotos y otros fenómenos geológicos.

Vulcano en la mitología Greco-Romana es el Dios del Fuego y los volcanes, hijo

de Júpiter y Juno, esposo de Venus e identificado con el Dios griego Hefesto. Según De Natura Deorum de Cicerón, existieron cuatro vulcanos: 1) hijo

de Apolo y Minerva,

2) Opas nacido de Nilo, 3)

descendiente de Júpiter y de Juno que tenía la fragua de Lemmos y 4) nacido

de Memalio y que sometió

las islas próximas a Sicilia

(Vulcania). Etimológicamente lo más probable es que Vulcano derive

de la lengua Latina y esté relacionado con el rayo (fulguere, fulgur,

fulmen). También hay autores que lo derivan

del cretense, irlandés y ruso. Dios del Fuego y de elaboración de los metales a

Vulcano se le ofrendaban las armas tomadas a los enemigos

en las batallas en la antigua Roma. Vulcano es el patrono

de los oficios relacionados con los hornos, como los cocineros, panaderos

y herreros. Virgilio y Plinio

el Viejo narran y nombran a Vulcano

como padre reconocido de Servio

Tulio, uno de los

reyes más admirados de Roma, mientras que Plinio el joven es considerado el primer “volcanólogo” debido a sus detalladas descripciones de la erupción

del 79 del Vesubio

que produjo la destrucción

de la ciudad de Pompeya y Herculano

y la muerte de su tío Plinio

el Viejo. Uno de los templos más importante y antiguos en Roma,

era el Volcanal, erigido en su honor y estaba localizado en la Colina Capitolina, una zona

al aire libre en la comarca noroccidental del Foro Romano, donde había un altar en donde ardía permanentemente un fuego. Sin los productos del volcanismo, son inimaginables los monumentos, puentes

y canales que caracterizan el imperio Romano,

todos ellos realizados a base de la famosa

“puzolana”, una toba vítrea

que mezclada con cal reaccionaba y formaba el “Cemento

Romano”, que posibilitó su construcción.

b)

Volcanismo en las Américas

La conquista de Nicaragua

comenzó solo 30

años después de que Cristóbal Colón llegara a América en 1492. En ese momento, los volcanes Masaya y

Momotombo en la actual

Nicaragua, estaban en erupción simultáneamente. Masaya,

fue el primer lago de lava permanente observado por los europeos (Fig. 1), lo que produjo

una fuerte impresión e interés en él. La descripción más famosa

fue llevada a cabo por Blas del Castillo

en 1538. Su odisea fue descrita

detalladamente por Fernández de Oviedo

y Valdez (1851), quien dedica numerosos capítulos de su gran libro,

a dar cuenta de los diferentes incidentes (Viramonte & Incer-Barquero, 2008).

Durante más de un siglo hubo una gran controversia sobre la naturaleza de este fenómeno.

Algunos creían que era la “Boca

del Infierno”, mientras que otros veían

con avidez en la lava,

una fuente de oro o plata. Este hecho dio lugar a

muchos intentos de demostrarlo. Viramonte & Incer Barquero (2008),

describieron detalladamente los mitos aborígenes sobre

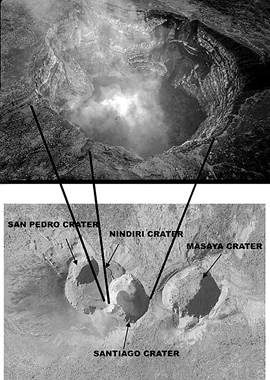

Figura 1. Complejo Volcánico Masaya, Nicaragua. Fotografía aérea de los cráteres Nindirí, Masaya, San Pedro y Santiago. (Foto inferior). Fotografía oblicua mostrando detalle de los cráteres Nindirí y Santiago.

(Fotografía superior). Las líneas oblicuas marcan idénticos sitios en ambas fotos que evidencian que los cráteres Santiago y San Pedro no existían

en el siglo XVI. Foto: J. Viramonte).

este volcán,

así como las diferentes ideas y

la evidencia aportada por los españoles para determinar si se trataba

o no de la Boca del Infierno. Asimismo, en ese trabajo,

se exponen las primeras descripciones geológicas, así como interesantes interpretaciones encontradas en las crónicas. También se narra

el primer descenso

a la boca del volcán para extraer muestras

de ese “oro”, una verdadera

proeza para la época. A partir de estas descripciones, se propone una interpretación volcanológica que contribuye a la comprensión de la historia

eruptiva y la evolución del complejo volcánico

de Masaya, uno de los sistemas de cámaras magmáticas someras más grandes de Centroamérica.

El 19 de febrero de 1600 el volcán Huay- naputina (Romero,

2019), ubicado a 65 km de

la ciudad de Moquegua en Perú, presentó una gran erupción

de tipo Pliniana, la cual es con- siderada una de las cinco mayores erupciones volcánicas que han ocurrido en el planeta en

los últimos 500 años. Esta erupción lamentablemente, provocó

la desaparición de numero-

sos

pueblos localizados en sus inmediaciones, así como una significativa disminución de los flujos de humedad provenientes del Atlántico Norte que afectan Sudamérica, lo que indujo un fuerte

cambio en el clima, especialmente de Bolivia, Chile

y norte de Argentina, pro- duciendo

bajas de temperaturas y sequías

a nivel regional por un tiempo prolongado. Las consecuencias globales

de dicha erupción lle- varon a que el 1601, sea el año más frio de los últimos

600 años de acuerdo a estudios

dendrocronológicos. Pinturas

europeas de la época, muestran

lagos helados que destacan

esos periodos fríos. Las maderas

de árboles que sufrieron el stress térmico de aquellos años,

son las que sirvieron para la fabricación de los famosos violines

Stradivarius. Se es- pecula que esta erupción

fue aún mayor que la del Krakatoa

(de Silva & Zielinski, 1998) (Fig. 2). Periodos

fríos a nivel global, se vol- vieron a repetir con la erupción del Tambora

en 1815, que caracterizó a la década de 1810 como

una de las más frías. La independencia argentina estuvo signada por esa época helada, como puede apreciarse en las vestimentas de las ilustraciones de la época. Todavía

el pla- neta estaba

viviendo la “Little Ice Age” (LIG), lo que alimentó el feedback negativo helado.

Figura 2. Una litografía de 1888 de la erupción del volcán Krakatoa ocurrida el 27 de agosto de 1883 (informe

del Comité Krakatoa de la

Royal Society, Londres,

Trubner & Co.,

1888).

Las erupciones volcánicas en los Andes de Sudamérica, fueron

motivo de sacrificios de personas

especialmente en la cultura Inca, denominadas como rituales Capaccocha. Se han detectado

numerosos sacrificios de niños

y niñas en distintos

volcanes sudamericanos. Los más famosos son los del Misti, el volcán tutelar de la ciudad de Arequipa, que ha sido uno de los que más interés ha despertado.

Hacia el año 1450 el volcán

Misti entró en erupción

y el emperador Inca Yupanki, realizó “rogativas para aplacar su ira”. En el mundo Andino se creía que los dioses influenciaban los fenómenos

naturales, como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y sequías. Por eso se ofrendaban niños como mensajeros a los dioses

para que todo volviera a la

“normalidad”. Estudios recientes han revelado que fueron ocho los niños

sacrificados en el cráter del volcán Misti, en el mayor ritual inca de este tipo que se haya encontrado hasta la fecha.

Otro gran hallazgo ha sido en el cráter del volcán Llullaillaco en la provincia

de Salta, Argentina, donde se encontraron una doncella y dos niños extraordinariamente bien conservados (Ceruti,

2012).

La erupción del Llaima de 1640 fue única

en la historia. En plena Guerra de Antuco, impactó

tanto a mapuches como a españoles

según Alonso de Ovalle

(1646). La descripción realizada por este autor, es una de las primeras referencias a un volcán en erupción en la Cordillera de Chile (Fig.

3).

Gran influencia

ha tenido los volcanes y otros fenómenos

geológicos sobre los

Mapuches. Particularmente ilustrativo es el mito referido al combate entre dos serpientes Trentrén and Kaikai,

que representan el Océano

y la Tierra. El primero continuamente tratando de cubrir

la tierra y Kaikai,

tratando de aflorar

sobre el mar para salvar sus habitantes (Bastías et al., 2021).

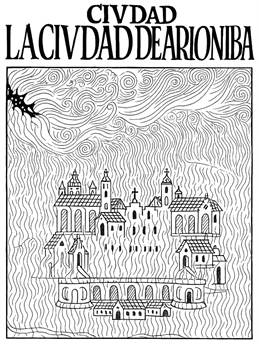

Asimismo, Guaman Poma de Ayala (1615), (1980), realiza en su obra una de las primeras menciones de erupciones volcánicas en América, ilustrando la caída de cenizas en las ciudades de Arica y Arequipa

afectadas por la gran

erupción del volcán

Huanaputina del año 1600 (Fig. 4 y 5).

Figura 3. Erupción del volcán Llaima Chile, de 1640

(Alonso de Ovalle, 1646).

Es necesario también mencionar, la expedición mineralógica de los hermanos

Heuland. El director del Real Gabinete de Historia

Natural de Madrid don José Clavijo,

convenció en 1793 a las autoridades, para comisionar a dos expertos

en producciones naturales, los hermanos Conrado

y Cristiano Heuland,

alemanes de gran competencia en cuestiones de Mineralogía, discípulos de la famosa Escuela de Minas de Freiberg, fueron

comisionados por el Rey, para escribir la “Historia Físico Mineralógica de aquellos Reynos”

(Barreiro, 1929). Parten de Buenos Aires hacia Mendoza en 1795 y llegados

a las primeras serranías

de las Sierras Pampeanas de San Luis se suben a los cerros inmediatos. Es así que ascienden al volcán el Morro y de allí se sorprenden al ver “una alta corrida

de cerros que se dirige al Norte, y qual se acabe declinando siempre en un llano a poca distancia, por la parte de acá del referido Morro, presentando montañas y montañuelas cónicas, tan regularmente

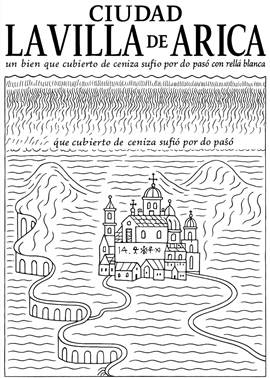

Figura 4.

Caída de ceniza en Arica por

la erupción del Huaynaputina 1600 (Guamán Poma de Ayala, 1615,

1980).

Figura 5. Caída de ceniza en Arequipa por la erupción del Huaynaputina 1600 (Guamán

Poma de Ayala, 1615, 1980).

formadas, que son bien apropósito para la curiosidad de un Naturalista”. Esta descripción parece

coincidir con el alineamiento de volcanes neógenos

que sobresalen en el paisaje

de la Sierra de San Luis y son los primeros

en reconocer esos volcanes y su lineación.

Por otro lado, es preciso tener en cuenta,

las primeras observaciones sobre volcanes

de los que en aquellos

tiempos se denominaban “naturalistas”. Tadeo Haenke, científico checo, que llegó al Perú en 1790 con la expedición de Alejandro

Malaspina, asciende

al volcán Misti, constituyendo la primera ascensión de un profesional a un volcán en actividad en Sudamérica (El Misti Volcán

Tutelar de Arequipa, EGASA; Ramos & Alonso,

2018).

Alejandro von Humboldt,

el sabio prusiano que visitó el reino de la Nueva España entre 1799 y 1804, realizó diversas

observaciones, con especial atención

del fenómeno eruptivo acontecido en la noche del 29 de septiembre de 1759 en el volcán Jorullo,

“remoto paraje de la Tierra Caliente

de Michoacán” (Humboldt, 2003; Alonso Núñez & Marín Tello, 2009).

El volcán

Antuco, de casi tres mil metros

de altura, ubicado en la región del Bío Bío. Chi- le, hoy Parque Nacional

Laguna de la Laja, es el protagonista de la escena. Cuatro

visitantes huyen desesperados ante la imprevista erup- ción.

Un plácido paseo se convirtió

en un sál- vese quien pueda

(Fig. 6) (Gay, 1844-1871).

Figura 6. Volcán Antuco (Chile) en erupción (Gay, 1844-1871).

c) Nacimiento de la volcanología moderna

En 2024 se cumplieron 82 años del nacimiento del volcán Paricutín en México,

que fue el primer volcán

que la ciencia

moderna vio nacer un 20 de febrero de 1943, crecer y

poder estudiar durante nueve años, lo que constituyó un importante hito en la historia de la volcanología moderna

(Fig. 7). Recordemos que el volcán surgió de repente en un campo arado, mientras

su dueño, Dionisio

Pulido, sembraba. Pintores como Gerardo Murillo

(Dr. Atl, 1943), han inmortalizado con libros y pinturas ese fenómeno. Cientos

de geólogos mexicanos y de todo el mundo visitaron y estudiaron este volcán, pero la presencia

que más sobresale es la de Ezequiel

Ordóñez, ingeniero y precursor de la volcanología en México. Lucero Morelos Rodríguez es la responsable del acervo del volcán Paricutín, protegido

en el Archivo Histórico del Instituto de Geología

(AHIG) y autora de la Reseña de” Infierno en el paraíso. Nacimiento y evolución del volcán El Jorullo”

(Hurtado Torres,

2008; Morelos Rodríguez, 2009).

El geólogo Polaco-Francés Haroun Tazzieff, fue uno de los primeros

que a mediados del siglo XX comenzó

a estudiar y documentar sistemáticamente los volcanes activos,

realizando mediciones directas

en los volcanes, con instrumentación muchas veces por él desarrolladas. Puede considerarse que es uno de los geólogos que mayor impulso

Figura 7. Erupción del volcán Paricutín (Estefanía Cervantes, documento del Archivo

Histórico del Instituto de Geología

de México - AHIG).

le dio a la Volcanología. Es sumamente conocido por su serie de películas sobre volcanes

activos, entre

las que se cuentan

“Les Rendes-vous du diable”, “Le volcán Interdit”, “Entre terre et ciel”

y muchas más. Intentó

sin

éxito descender al lago de lava del Volcán

Niragongo a los fines

de extraer trozos

de lava. El poeta y artista Jean Cocteau

le llamó “el poeta del fuego”.

Maurice y Katia Krafft fue un matrimonio que dedicaron su

vida al estudio de los volcanes y que murieron

por el efecto de un flujo piroclástico del volcán Unzen (Japón) en 1991,

mientras estudiaban este volcán. Sus estudios, descripciones, libros y filmaciones de erupciones, entre las que se cuentan entre muchas

otras¸ La Fournaise, volcan actif de l’île de la Réunion;

Volcans, le réveil de la Terre;

Dans l’antre du Diable volcans d’Afrique, Canaries et Réunion; Volcans et tremblements de terre; Volcans et dérives des continents, fueron pioneras y produjeron un importante avance en la volcanología mundial.

Como no podía ser de otra manera,

especial mención debe realizarse a numerosos

científicos italianos modernos, que desde el

siglo XIX desarrollaron investigaciones y actividades volcanológicas principalmente orientadas ala disminución del riesgo volcánico de los cuantiosos volcanes allí existentes. Entre los más conocidos, se pueden

citar entre numerosos otros, a Giuseppe Mercalli

que fue un sismólogo, vulcanólogo y sacerdote italiano, creador de la escala sismológica que lleva su nombre.

Mario Gemmellaro (1773- 1839), vulcanólogo galardonado en 1829 con

la medalla de oro de la Academia

de Ciencias de Berlín,

por haber demostrado que el Monte Etna es en realidad un conjunto de pequeños

volcanes. Fue el que en 1804 hizo construir un refugio-observatorio denominado la Casa “degli Inglesi”

o “Casa di Gemmellaro” que desde entonces

permitió el control de

dicho volcán. El profesor Gaetano Ponte aprovechando la erupción del 1923 obtiene fondos para construir el Primer Observatorio Volcanológico Universitario de Europa cuya sede se establece en Catania.

El Observatorio Vesubiano, fue fundado

en 1841 y es el más antiguo del mundo en el campo de la vulcanología.

Fue creado por orden del rey Fernando II de las Dos Sicilias.

Su construcción empezó en 1841 y finalizó en 1845.

En 1926, el rico banquero Immanuel Friedländer fundó

el Instituto de Vulcanología en Nápoles y Alfred Rittmann

se convirtió en su primer director.

Su trabajo se centró en el monte Vesubio

y en la isla de Isquia. Esto dio lugar

a su primera gran obra: “Evolución y diferenciación de los magmas del Soma y el Vesuvmagmas” (Rittmann, 1933).

Más recientemente

numerosos volcanólo- gos entre muchos

otros, tales como F, Barberi, C. Bonadonna,

R. Cioni, A. Colombi,

S. Co- rrado, A. Costa, L. Civetta, P. Gasparini, G. Giordano, R. Mazzuoli, F.

Inoccentti, G. Orsi, M.

Rosi, R. Santacroce, R. Sulpizio,

desarro- llan su actividad principalmente en distintas universidades como las de Pisa, Roma Tre, La Sapienza,

Nápoles, Bari, Firenze,

Federico II entre otras, así como en instituciones como el INGV que ha reunido

últimamente todos los observatorios volcanológicos italianos

(Vesubiano, Etneo y otros),

el Departamento de Protección Civil y en diversas dependen- cias del CNR.

Clive Oppenheimer (2011) profesor del Departamento de Geografía

de la Uni- versidad

de Cambridge, es un volcanólogo británico y profesor de volcanología en el

departamento de esa universidad, que se ha especializado en el estudio

de los volcanes de la Antártida. Este investigador ha sido uno de los primeros en utilizar las imágenes

satelitales y facilidades aeroespaciales para los estudios

volcanológicos y ha realizado

numerosas contribuciones al conocimiento

de los volcanes de los Andes. Asimismo,

se ha convertido en un best seller internacional con sus libros de divulgación sobre volcanes

y volcanismo (Oppenheimer, 2023).

En tiempos recientes vale la pena

recordar algunas de las más importantes erupciones históricas tales como las del Laki, Islandia

en 1783; Tambora,

Indonesia en 1815; Krakatoa,

Java-Sumatra, en 1883; Mont Pelé en el Caribe

en 1902; Monte St. Helens, Estados

Unidos en 1985; Nevado

del Ruiz, Colombia, en 1985; Pinatubo, Filipinas en 1991, que en conjunto

produjeron miles de muertos, grandes desastres muchas veces en lugares

lejanos al propio volcán

debido a la generación de tsunamis o flujos densos

y cambios climáticos que modificaron radicalmente la vida de las comunidades afectadas.

La Volcanología en Argentina

Las características geológicas y geodiná-

micas de la Argentina

hacen que los volcanes activos,

estén localizados fundamentalmente en la Cordillera de los Andes. Mayoritaria- mente estos volcanes

están situados en territo- rio chileno

o en el límite internacional y muy pocos propiamente en territorio argentino. Como ya hemos referido en otras ocasiones, la situación de Argentina

respecto a las erup- ciones volcánicas es curiosa, ya que en general los volcanes activos están en Chile, (o en

Perú), pero por las características de los vien- tos dominantes en la región

que soplan casi permanentemente del oeste hacia el este, los

productos piroclásticos de sus erupciones ma- yoritariamente caen y afectan

a la Argentina.

En Argentina, sin contar los volcanes de la Antártida, pueden

contabilizarse 39 volcanes

activos propiamente en territorio argentino y 120 entre Chile y Argentina, la mayoría de los cuales

se distribuye en una cadena volcánica

que arranca en Perú y que penetra por la Cordillera Occidental por Jujuy, Salta, Catamarca

y La Rioja y tras una “zona de silencio volcánico” en la zona central de Argentina, reaparecen volcanes activos

en el centro sur de Mendoza continuando por la Patagonia, hasta Tierra del Fuego.

En la

Antártida, sin contar los Montes Erebus,

Terror y las Islas Georgias

y Sandwich del Sur, el volcanismo activo está localizado principalmente en las Islas Shetland del Sur. En la Isla Decepción se han desarrollado diversas

erupciones en tiempos modernos,

siendo las últimas en 1967, 1969 y 1970

(Viramonte et al., 1974; Ortiz et al., 1992; Aparicio et al., 1997).

Este volcanismo ha sido por largos años estudiado

por el Instituto Antártico

Argentino en cooperación con la Universidad Nacional de Salta y el CONICET (Programa

Vulcantar), liderados por Néstor Fourcade

(IAA) y José Viramonte (UNSa- CONICET), donde participaron numerosos geólogos entre los que se destacan Antonio Irazábal, Ricardo Omarini,

Ricardo N. Alonso,

Iván Petrinovic, Miguel Galliski,

Corina Risso, Claudio

Parica, Nilda Menegatti y otros. La relación entre José Viramonte y el grupo

volcanológico español del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC), dirigido originalmente por el Prof. Fuster Casas y continuado por Vicente

Araña, fue motivo de una intensa

colaboración con colegas

de España (F. Anguita, R. Ortiz Ramis, A. Aparicio, J. Vila, R. Soto, etc.) que derivó

finalmente en la construcción de la Base Antártica Española

en Decepción. Asimismo,

las relaciones previas con volcanólogos de la Universidad de Pisa, Italia, permitió

una fuerte cooperación con investigadores italianos tales como R. Mazzuolli y F. Inoccentti.

Luego de algunos años de inactividad estos estudios afortunadamente han sido retomados por un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires liderados

por Mariano Augusto

y Pablo Forte.

Cronológicamente es necesario relatar

que Falkner (1774),

realiza una de las primeras

observaciones sobre la caída de cenizas en la zona pampeana

de Argentina, describiendo que el cielo se obscureció y que una lluvia de cenizas se depositó hasta más allá del Río de la

Plata. Aclara correctamente que las

cenizas son de origen

volcánico diciendo “This was caused by the eruption

of a volcano near Mendoza:

the winds carryng the light ashes to the incredible distance

of 300 leagues or more”. En su valioso mapa que acompaña

este trabajo, ilustra

el mismo con un volcán

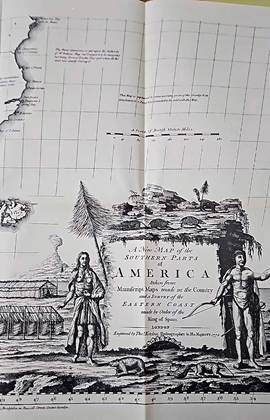

en actividad (Fig. 8).

Bodenbender (1889), quien en 1887

realizó una expedición a Neuquén, por encargo

del Instituto Geográfico Argentino, publica un detallado mapa con importantes observaciones geológicas, entre las cuales se destaca: haber conocido el volcán Copagüe (Sruoga, 2016; 2021). Pablo Groeber

en los años 1920 y 1921 (Groeber

y Corti, 1920;

Groeber y Perazzo,

1941), realiza uno de los estudios pioneros

del volcán Copahue y de su sistema hidrotermal, haciendo ya notar la importancia del uso potencial de su energía

geotérmica.

El 10 de abril de 1932 cercano

a la frontera de Argentina

con Chile en la zona patagónica, se produjo

una gran erupción

en el volcán Quizapu

(Fig. 9), que es parte

del Complejo Volcánico Cerro

Azul-Descabezado Grande,

ubicado en la provincia de Talca,

Chile. La erupción

fue uno de los mayores

eventos volcánicos del siglo XX en esta región y

tuvo carácter pliniano,

arrojando entre 5 y 30 km3 de cenizas, que por efecto de los vientos dominantes del oeste cubrieron gran parte de la región

central de Argentina, llegando a la costa atlántica y afectando también a

Uruguay y sur de Brasil.

Figura 8. Caratula del Mapa de Falkner de 1774 mostrando un volcán en erupción.

La erupción

del volcán Quizapu, puede ser considerada como la piedra fundamental en el desarrollo de la volcanología moderna en Argentina. Las descripciones realizadas por Kittl (1933; 1944) de esta erupción, poseen

el enorme valor de haber inaugurado la investigación volcanológica en la Argentina, sobre la base del estudio sistemático de los volcanes

y sus productos, con el fin de establecer sus características y evaluar su peligrosidad y riesgo (Sruoga,

2016).

Los efectos climáticos y el impacto en las regiones proximales en el sur de Mendoza, particularmente en el Departamento de Malargüe,

así como en provincia de La Pampa fueron muy significativos. En la zona pampeana de Argentina es posible hoy, en muchas localidades, reconocer el depósito tobaceo que generó. Crónicas de la época refieren que muchas personas creyeron era el “fin del mundo”. En ciudades tan distantes como Salta, el conocido Cerro San Bernardo

que preside la ciudad, apareció

cubierto de cenizas. (Fuenzalida, 1941; Perdiguero, 1984; Hildreth & Drake, 1992; Zanardi, 1992; González Ferrán,

1995; Maksimov, 2008; Tilling,

2009).

Casi simultáneamente Keidel (1934), rea- liza estudios sobre los volcanes gemelos

de La Poma en el extremo

norte del Valle Calchaquí en Salta, en donde realiza consideraciones de las relaciones entre volcanismo y tectonismo

así como sobre la edad de dichos volcanes. Groeber (1938), publica

una corta pero apretada síntesis sobre La Payunia

donde describe las distintas unidades volcánicas de la misma.

Más modernamente

no hay que olvidar a C. R. Vilela y J. C. Turner, entre

otros, quienes en la década del 1960 realizaron diversas hojas geológicas que abarcan

el volcanismo de la Puna.

Figura 9. General Pico,

1932. Ceniza Volcánica.

Erupción del volcán Quitzapu. Colección

Filippini.

Peter Francis (Francis et al.,

1983), es el primero en reconocer la Caldera del Cerro Galán como una de las fuentes

de los enormes

mantos de ignimbritas que cubren extensas

zonas del Altiplano-Puna, originadas en numerosas

calderas allí existentes. Posteriormente varios trabajos

(de Silva, 1989; de Silva et al.,

2006; Allmendinger et al.,

1997; Coira et al., 1993; Gardeweg

&Ramirez, 1987, Guest, 1969 y trabajos

allí citados) han permitido constatar este fenómeno, proponiéndose la existencia

del denominado APVC (Altiplano Puna Volcanic Complex)

(De Silva, 1989) que cubre

más de 50.000 km2 con espesos mantos

de ignimbritas. Una de las más recientes ocurrida hace solo 4200 años (Viramonte et al., 2005; Báez et

al., 2020) es la generada

en la Caldera del Cerro Blanco

que dispersó cenizas

en gran parte del noroeste argentino las que llegaron

hasta la provincia de Santiago del Estero con depósitos de tefras.

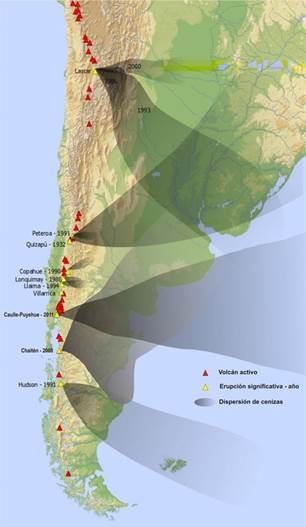

A lo largo de los últimos

100 años, han ocurrido múltiples erupciones volcánicas

que han afectado al territorio

argentino (Quizapu,

1932; Hudson, 1991; Láscar, 1993 (Fig. 10); Llaima, 2007; Chaitén, 2008; Planchón-Peteroa, 1991, 2011 y 2018-2019; Cordón Caulle, 2011, 2015; Copahue, 2012; Calbuco, 2015), algunas de las cuales se muestran

en la Fig. 11 y que han sido objeto de numerosos estudios

por distintos grupos

de investigadores que se han ido conformando en distintas instituciones y universidades del país (Wes & Drake, 1992; Viramonte et al., 1994; Déruelle

et al., 1995; 1996; Aguilera

et al., 2006 a y b; Folch et al., 2008; Viramonte,

2013; Durant et al., 2012; Collini

et al., 2013;

Osores et al., 2013; Caselli et al., 2013),

entre muchos otros.

En este punto, es necesario referir

la existencia de distintos

grupos que realizan investigaciones volcanológicas que se han ido constituyendo a lo largo de los últimos

años. En Puerto Madryn provincia

de Chubut, el CENPAT (Centro

Nacional Patagónico) liderados por M. Haller,

recientemente fallecido, especialmente dedicados al estudio de

estructuras, conductos, cráteres

volcánicos, mares y evolución

del paisaje volcánico, principalmente de la región patagónica. Han colaborado con George P.L. Walker, renombrado volcanólogo británico y con Abel H.

Pesce, José E. Mendía,

Héctor A. Ostera, Andrés Folguera, Marco Gardini. Asimismo, en conjunto con José A. Naranjo

han realizado estudios

en el volcán Peteroa,

de donde surgió un boletín binacional con el mapa de riesgo volcánico

de dicho volcán, lo que sería el primer mapa de riesgo volcánico de Argentina.

Figura 10. Flujo piroclástico del volcán Láscar. Explosión del 19 de abril de 1993. Foto Jaques Guarinos.

Figura 11. Áreas de dispersión de cenizas de algunas erupciones recientes que han afectado

Argentina (Viramonte

et al., 2001).

En la sede Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, el GEA (Grupo de Estudios Ambientales) del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC) que dirigía

el Dr. Arturo Amos, incorpora en 1999 a Gustavo

Villarosa quien inicia

en colaboración con la Lic. Valeria

Outes los primeros estudios en Tefrocronología en la región del Lago Nahuel Huapi. El grupo ha crecido

y se ha consolidado y en el actualmente desarrollan sus investigaciones numerosas científicos tales como I.

Vergara, D. Beigt,

E. López, J.

Cottet así como becarios doctorales y posdoctorales

como Pablo Salgado,

Nahuel Losano entre otros.

El GEA ha generado

valiosos productos para la gestión

de riesgos volcánicos en la Patagonia

(modelado de lahares secundarios, análisis de impactos

de la caída de tefra sobre infraestructuras y sectores

productivos, impactos sobre los sistemas naturales, riesgos de avalanchas en contexto de caídas de tefra),

que permiten mitigar los riesgos

volcánicos de la región.

Luego de la creación

de la Universidad Nacional de Rio Negro en el año 2008 y posterior apertura de la carrera

de Licenciatura en Geología

en el año 2010, el Dr. A. Caselli

se

trasladó a esta casa de

estudios dinamizando la creación del Laboratorio de Estudio y Seguimiento de Volcanes

Activos (LESVA) en el año 2016. Actualmente en ese

laboratorio trabajan I. Fernández Melchor y A. Báez becarios posdoctorales y cuatro

becarios doctorales, S. Pereira Da

Silva, E. Martínez, R. Sale y G. Guerendiain. El LESVA realiza investigaciones volcanológicas de diferente

índole (volcanología física, geofísica, geoquímica, etc.) en numerosos

centros volcánicos, sobresaliendo sus aportes

relacionados a la actividad pasada

y actual del volcán Copahue en la provincia de Neuquén. Adriana Bermudez (CONICET) y Daniel del Pino (Universidad del Comahue) han desarrolado también diferentes trabajos volcanológicos especialmente referidos al volcán Puyehue.

En Malargüe el ICES (Centro

Internacional de Ciencias

de la Tierra, Comisión

Nacional de Energía

Atómica - Universidad Nacional de Cuyo. Argentina), diferentes geólogos han desarrollado distintas actividades volca- nológicas, especialmente referidas al volcán

Peteroa, la divulgación de diferentes estudios,

así como la realización del Encuentro

Internacional de Ciencias

de la Tierra que lleva actualmente 19 ediciones realizadas. Asimismo, en el Centro

Atómico Bariloche, también perteneciente a la Comisión

Nacional de Energía

Atómica, se avanza,

desde hace más de dos décadas, en el estudio

de tefras en testigos

de lagos de Patagonia

Norte, aprovechando facilidades geoquímicas como herramienta de correlación, en el Laboratorio deAnálisis porActivación Neutrónica. Durante estos años se formaron

múltiples tesistas de grado y se han desarrollado tesis doctorales en diferentes universidades de Argentina aplicando

tefrocronología y volcanología física en depósitos recientes y antiguos, como los

trabajos de Romina

Daga, Walter Alfonzo, Gastón Goldmann y Santiago

Retamoso.

En 1980 fue creado

El Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) por la Universidad Nacional de La Plata mediante

un convenio de cooperación entre

la UNLP, el Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la

Comisión de Investigaciones Científicas

de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA).

En el CIG se desarrollan tareas de investigación volcanológica física y geoquímica

principalmente en campos volcánicos de los

Andes norpatagónicos así como en secuencias volcano-sedimentarias desde el Paleozoico hasta la actualidad.

Los investigadores fundadores del CIG

fueron Carlos A. Cingolani, Luís H. Dalla Salda,

Verónica Gómez de Posadas,

Adrián M. Iñiguez, Mario M. Mazzoni, Julio C. Merodio,

Carlos W. Rapela,

Osvaldo C. Schauer,

Luis A. Spalletti, Ricardo

Varela, Norma Brogioni, César Cortelezzi, Alfredo Cuerda,

Lihebe Herrera,

Jorge O. Kilmurray, Amalia M. Leguizamón y Mario E. Teruggi.

Mario Teruggi si bien se dedicó especialmente a la Sedimentologia y responsable de lo que es hoy la principal escuela sedimentológica argentina, fue asimismo el creador de los estudios

petroló-gicos en la Facultad de Ciencias Naturales, tanto en rocas de basamento

cristalino como en volcánicas.

“Las rocas eruptivas al microscopio su sistemática y su nomenclatura” (1951) y el “Léxico

Sedimentológico” (1963) que escribiera conjuntamente con Félix González

Bonorino y que constituyen piezas

fundamentales en los estudios de las rocas volcánicas en Argentina. Al momento

de su jubilación fue reemplazado por otro gran investigador volcanológico, Eduardo Llambias, un notable volcanólogo que desarrolló su tesis doctoral sobre el Payun Matru,

quien fue profesor

en la Universidad de Buenos Aires, numerosos años en la Universidad Nacional del Sur de Bahía

Blanca, profesor visitante

en distintas universidades argentinas y finalmente profesor

en la Universidad Nacional de La Plata donde se jubiló. A este investigador debemos la notable obra “Volcanes. Nacimiento, Estructura, Dinámica” (Llambias, 2009).

En este mismo centro desarrolló su actividad

Mario Mazzoni (1986);

Teruggi et al. (1978), quien

se

especializó en la temática del volcanismo y sus depósitos asociados, desarrollando el tema “Sedimentología

de rocas piroclásticas cenozoicas”, en el

Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de California, Santa Bárbara

(U.S.A.), junto al Dr. Richard V. Fisher. Sin duda él y su grupo

de trabajo ha constituido un pilar muy importante en el desarrollo de la Volcanología en Argentina.

Asimismo, Gabriela Badi de la Facultad

de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata, desarrolla una importante actividad fundamentalmente referida al tremor

y sismos locales relacionados a la actividad

volcánica.

En la Facultad

de Ciencias Exactas

y Naturales de la UBA aparte

de los destacados profesores como F. Gonzalez

Bonorino, que publica entre otros, “Principios de Óptica Mineral” (1954)”, “Léxico Sedimentológico” (1956),

“Instrucciones para el uso de la

Platina Universal” (1957) e “Introducción a la Geoquímica” (1972)

y numerosas hojas

geológicas que, si bien no son obras de volcanología, han contribuido fuertemente al desarrollo de la misma.

Una de las primeras

geólogas de esta universidad que trabajó

especialmente con rocas volcánicas, fue Magdalena Koukharsky, realizando estudios principalmente en el NOA, seguidas por Corina Risso que trabajó

en el volcanismo Cretácico del NOA, luego en Antártida en la Isla Decepción

y en Payunia. Fue creadora

en 1993 del Observatorio Volcanológico Decepción, primer observatorio volcanológico argentino reconocido por la WOVO

(Directory of Volcano Observatories 1993-1994).

Asimismo, hay que destacar la labor de Marcela

Remesal, Flavia Salani

y Alicia Faveto, por sus numerosos trabajos

principalmente en el macizo de Somuncurá.

Más recientemente

dentro del Departamento de Geología se crea el Grupo de Estudios y Seguimiento de Volcanes

Activos (GESVA) donde trabajó originalmente A. Caselli y hoy desarrollan sus actividades Mariano Agusto, Laura Velez,

Clara Lamberti, Pablo Forte,

entre otros estudiando principalmente los volcanes Copahue

y Peteroa.

En estrecha asociación con esta Facultad y en asociación con el CONICET

hay que mencionar al Instituto de Geocronología y Geología

Isotópica (INGEIS), fundado por el Dr. E. Linares

el 23 de mayo de 1969, el que, al permitir autónomamente la datación geocronológica de las rocas,

ha sido un hito fundamental para el desarrollo de la volcanología en Argentina. Los objetivos principales son la realización y promoción de investigaciones en las áreas

de Geocronología, Geología

Isotópica, Hidrología Isotópica, Petrología y Sedimentología, Geoquímica, Geoeléctrica y Magnetotelúrica, Medio-ambiente, Agroambiente, Biogeoquímica y Arqueología Isotópica, ctualmente desarrollan sus actividades H.O. Panarello, M. Do Campo

y muchos otros.

En la Universidad de Córdoba, aparte de los primeros trabajos de J. Olsacher incluida

su visita a la Isla Decepción (Antártida) y E.M. Beltrán Casas, hay que tener en cuenta

los estudios realizados por Carlos

Gordillo y Andrés

Lencinas especialmente sobre el volcanismo

Cretácico de la serranía de Los Cóndores. Actualmente se destacan

los trabajos de I. Petrinovic quien originalmente trabajaba

en Salta y actualmente desarrolla su actividad sobre los Andes del Sur (Neuquén

y Mendoza), intentando contribuir desde la ciencia

básica con la exploración minera

y geotérmica. En la Universidad Nacional de Tucumán

se destacan los trabajos

de P. Grosse y F. Escalante, entre otros.

Un centro muy activo

y uno de los primeros

en Argentina en el desarrollo de estudios volcanológicos, es la Universidad Nacional de Salta,

Instituto GEONORTE

e IBIGEO (UNSa-CONICET). Muy conocido

desde hace tiempo por la impartición del “Curso

Internacional de Volcanología de Campo

en los Andes Centrales” que lleva más de 26 ediciones

y donde han participado cientos

de jóvenes volcanólogos de todas partes del mundo, especialmente de Argentina

y Latinoamérica. Asimismo,

ha tenido activa participación en los estudios

volcanológicos en la Isla

Decepción, Antártida llevando

a cabo el programa Vulcantar del Instituto Antártico Argentino por más de 10 años, cooperando con investigadores españoles e italianos

como ya se ha referido anteriormente. El grupo mantiene estrechas relaciones de cooperación con diversos centros volcanológicos de Argentina, América y Europa. Colaboraciones frecuentes con Centroamérica, mediante programas de la OEA, se han llevado a cabo con Nicaragua, Costa Rica y Guatemala

especialmente realizando trabajos

conjuntos con Martha Navarro (INETER-Nicaragua), Guillermo Alvarado (Universidad de Costa Rica) y Gustavo Chigna (INSIVUMEH- Guatemala). Una colaboración especial

con Italia se lleva a cabo desde hace varios años, sobre distintos aspectos del volcanismo de los Andes Centrales especialmente con investigadores de la Universidad Roma Tre tales como Guido Giordano

y S. Corrado, con La Universidad de Bari con Roberto Sulpizio,

con Universidad de Camerino C. Invernizzi, con Antonio Costa, (INGV) y con Antonio

Colombi (Protección Civil)

entre muchos otros.

Asimismo, este grupo participa activamente conjuntamente con la CONAE y el SMN, especialmente con la VAAC Buenos Aires

dependiente de este último, en la detección temprana y seguimiento de erupciones volcánicas que pueden afectar

Argentina como se describirá más adelante.

En ellos se han realizado numerosas tesis

doctorales especialmente referidas al volcanismo de los Andes Centrales. Participan actualmente investigadores como José G. Viramonte, Raúl Becchio, M. Arnosio, Walter Báez, Agostina

Chiodi, Emilce Bustos,

Rubén Filipovich, A. Sola, A. Ortiz, Carolina Montero López, Natalia Salado-Paz, Mirta Quiroga, Néstor Suzaño, Florencia Reckziegel y numerosos becarios

como Lorenzo Bardelli, Agustina Villagrán,

Facundo Apaza, Esteban

Bertea, Isaac Burgos, Olivia Arenas, Marcos Morfulis, Macarena Parra, Mercedes Cirer y Santiago Retamoso,

entre otros.

En la Universidad Nacional de Jujuy la Dra. Beatriz

Coira y su grupo de investigación han sido referentes del estudio del volcanismo Cenozoico y Paleozoico de losAndes

Centrales por más de 5 décadas. Sus estudios

de los sistemas volcánicos van desde los mecanismos eruptivos, geoquímica de sus

magmas, hasta la interpretación de las condiciones geodinámicas al momento de su formación. Al mismo

tiempo las investigaciones se han extendido al análisis del rol del volcanismo

en la formación de sistemas hidrotermales actuales y fósiles y su relación

con depósitos minerales y sistemas

geotermales.

Dentro de sus colaboradores caben

señalar en el área del volcanismo Cenozoico a P. J. Caffe; G. Rodríguez; M. Soler; D. Fracchia;

A. Ramírez; G. Maro y A. Díaz. Asimismo, colaboraron con el grupo de investigación

en sus distintas

especialidades S. Mahlburg

Kay, (Cornell University); H.A.

Ostera; H. O Panarello; C. Pomposiello

(UBA); M. Koukharsky (UBA); R. Mon

(UNT); G. Stangalino (Geotermia Andina); R. A. Seggiaro

(SEGEMAR), J. Viramonte

(UNSa), entre otros.

En el año 2009 en una importante

reunión con representantes del

CONICET, SEGEMAR, SMN, VAAC Buenos Aires, Cascos Blancos,

CONAE y varias universidades nacionales, se presentó a las autoridades del sistema

científico argentino

que, ante la ausencia de un observatorio volcanológico en Argentina, se creara

un sistema que pudiera

dar respuesta a algunos aspectos

del trabajo científico que hacía falta realizar

y a diseñar canales y estrategias de gestión de los peligros volcánicos a escala nacional.

Allí se discutió

una iniciativa para constituir grupos de

trabajo regionales, que aportarían al estudio y asesoramiento respecto al volcanismo activo en cada una de las zonas volcánicas

del país, incluyendo la Antártida.

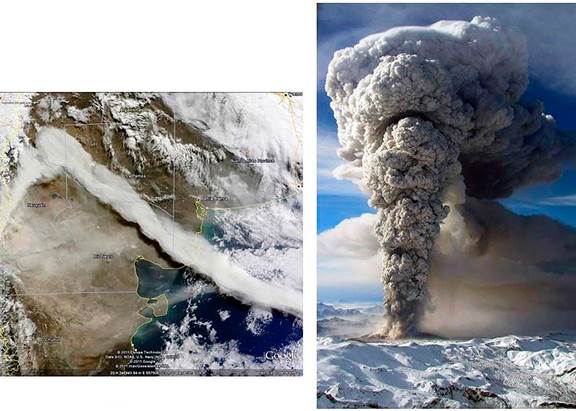

La erupción del Cordón Caulle

en 2011 (Fig. 12) impactó severamente a muchas localidades importantes de la Patagonia

norte, poniendo

nuevamente de manifiesto la importancia de esta cuestión, que aún seguía desatendida. Surge entonces

por parte del MINCYT

y del Ministerio del Interior una iniciativa para canalizar las capacidades del sistema científico tecnológico nacional

hacia la gestión de riesgos naturales,

creando la denominada “Comisión

de Riesgos”. Esta iniciativa derivara finalmente que en octubre del año 2016 se sancione

la Ley 27.287 que crea el Sistema Nacional de Gestión

Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), bajo la órbita

de la Jefatura de Gabinete

de Ministros, cuyo objetivo

es la gestión integral del riesgo de desastres.

Se establece a su vez la creación

de una Red de Organismos

Científico Técnicos para la Gestión

del Riesgo de Desastres

(Red GIRCyT), cuya función

es atender los requerimientos de información del SINAGIR dando

lugar finalmente a la creación del Observatorio Argentino de Vigilancia

Volcánica (OAVV), un área

especializada del SEGEMAR, cuyo objetivo es el estudio

y monitoreo de los volcanes, cuya actividad pueda afectar

nuestro territorio y que es dirigido

actualmente por Sebastián

García. En esa dependencia desarrollan sus actividades numerosas

profesionales tales como Gabriela Badi,

Augusto Casas,

Julián Olivar (Sismología); Fabricio Carbajal, (Geoquímica); Pablo Forte,

Nicolás Vigide, Gabriela Jara y Yazmin Yiries (Volcanología física); Víctor Preatoni; Víctor Ramos y Jerónimo Castellote

(Instrumentación e Informática).

A

la fecha, el OAVV es el observatorio

volcánico más reciente de América Latina (Forte et al. 2021;

García & Badi, 2021). Desde su creación,

ha logrado establecer redes de monitoreo

permanentes en seis de los 38 volcanes activos identificados en Argentina: los volcanes Copahue,

Lanín y Domuyo en la provincia de Neuquén;

el Complejo Volcánico

Laguna del Maule, ubicado en la frontera entre Neuquén

y Mendoza; el Complejo

Volcánico Planchón-Peteroa

en Mendoza y en la

Isla Decepción en la Antártida. A su vez, se encuentra planificado para los próximos años continuar con la instalación de las redes de monitoreo de los volcanes

San Jose, Tupungatito y Maipo en la provincia de Mendoza.

El SEGEMAR

en el marco del SINAGIR, ha coordinado la mesa de Amenazas Volcáni- cas del Plan Nacional para la Reducción

del Riesgo de Desastres

(PNRRD 2018-2023) y es

el coordinador de las actividades de la Red GIRCyT relacionadas a la actividad

volcánica en Argentina, como máximo organismo refe- rente del estado nacional en materia de eva- luación y estudio de las amenazas

volcánicas.

Dentro del SEGEMAR hay otras unidades dedicadas al estudio

de volcanes: la Dirección

de Geología Regional, dedicada

al estudio estratigráfico y petrológico de los volcanes activos de la ZVS (Copahue, Planchón Peteroa, C V Laguna

del Maule, Maipo) donde

participa activamente P.

Sruoga,

Figura

12. Complejo volcánico

Puyehue Cordón Caulle, del 13 de

junio de 2011 A) Dispersión de la

pluma hacia territorio argentino y Océano

Atlántico. B) Desarrollo de una gran pluma pliniana de gran altitud.

Foto Fuerza Aérea

de Chile.

brindando información para los mapas de

peligrosidad que confecciona la Dirección

de Geología Ambiental

y Aplicada (DGAA) para la recreación de posibles escenarios eruptivos que realiza el OAVV. En la DGAA, donde trabajan M. Elissondo, J. Kaufman, E. Rovere, entre otros y cuya tarea principal es el análisis de la peligrosidad volcánica,

desde el año 2007, en el marco del proyecto MAC:GAC y con la asistencia de Cathie Hickson, se trabaja

en el Programa de Estudio de Amenazas

Volcánicas. Este proyecto tomó impulso con las

erupciones del Chaitén

y principalmente con el Cordón Caulle.

En Geomática, en el sector Sensores

Remotos, donde desarrollan sus actividades S. Castro

Godoy, F. D. Carballo, E. M. Wright M. Laura Pardo Duró, se realiza

el seguimiento de los volcanes considerados activos de la República Argentina. A través del uso

de diferentes técnicas

utilizando tanto sensores

activos como pasivos realizando el procesamiento de imágenes de radar de tipo SAR

(Radar de Apertura Sintética), y analizando cada volcán con la técnica

DInSAR (Interferometría Diferencial SAR) con diferentes intervalos temporales para identificar deformación. También se realiza series de tiempo SAR con la técnica

SBAS para la detección

de deformación, así como

el cálculo de la velocidad

y dirección de desplazamiento, como el seguimiento

de anomalías térmicas de volcanes activos

a través del cálculo de temperatura utilizando datos ASTER nocturnos, Landsat y Sentinel (sensores ópticos o pasivos).

Profesionales de la DGAA y DGR trabaja-

ron conjuntamente durante la crisis del Cordón Caulle.

A partir de este evento

se realizaron estudios de peligrosidad e impacto llevándose adelante una serie de convenios

con la Uni- versidad

de Ginebra, USGS y SERNAGEO- MIN. Con este último se realizaron mapas de peligrosidad volcánica binacionales Chile-Ar- gentina.

Se presta especial atención

al mapeo geológico y geomorfológico focalizándose en la estratigrafía postglacial, con el objetivo

de reconstruir la historia

eruptiva durante dicho periodo,

necesaria para evaluar

la peligrosi- dad volcánica. Ambas direcciones (DGAA y DGR) definen los escenarios tanto para los mapas de peligrosidad a largo plazo como para

los períodos de crisis. En la DGAA también

se realiza la evaluación de riesgo volcánico a es- cala nacional,

en colaboración con SMN, que sirve como base para la planificación de los diferentes proyectos dentro del SEGEMAR, tanto geológicos como de peligrosidad, mo- nitoreo y seguimiento de volcanes activos. Es de destacar

la confección del Ranking de Pe- ligrosidad y Riesgo Relativo

para Argentina y la instalación de estaciones multiparamétricas en cuatro

volcanes activos.

Por último, hay que puntualizar la importante y esencial actividad que llevan adelante

dos instituciones pioneras

en la prevención y mitigación de riesgos naturales en Argentina, como lo son la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y su Instituto GULICH, en colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La primera,

es la que genera imágenes

satelitales de distinto

tipo (tanto propias

como adquiridas por convenio

con otras agencias

similares del mundo), que son imprescindibles, primero para la detección casi inmediata

de una erupción y luego esenciales para el seguimiento y control del desarrollo de las mismas.

La Dra. Graciela

Salmuni fue una de las primeras

en utilizar distinto

tipo de imágenes, así como aplicar

y desarrollar diversas técnicas

para ello. Guillermo Toyos y Alvaro Soldano asimismo

han participado activamente en distintas actividades de diversos proyectos para la detección y seguimientos de erupciones volcánicas.

Desde el año 1998

la Organización de Aviación

Civil Internacional (OACI) ha reconocido la necesidad de mantener

informados a los pilotos de aeronaves de los

peligros volcánicos. Para ello, se han creado a escala global

nueve centros de avisos de ceniza volcánica (VAAC).

1. Anchorage

(Estados Unidos)

2. Buenos Aires (Argentina)

3. Darwin (Australia) 4. Londres

(Reino Unido) 5. Montreal (Canadá)

6. Tokyo (Japón) 7. Toulouse (Francia) 8. Washington (Estados

Unidos) 9. Wellington

(Nueva Zelandia).

Cada centro tiene la responsabilidad de supervisar la presencia de cenizas volcánicas en su espacio aéreo

asignado y de proporcionar avisos

(VAA) ante la ocurrencia de un evento volcánico.

El Servicio

Meteorológico Nacional de la Argentina

es responsable de la VAAC Buenos

Aires, cuya área de cobertura es 90W-10W;

10S-90S e incluye

parte de Perú, parte de Bolivia, Chile, parte de Brasil, Argentina, Antártica e Islas del Atlántico

Sur, Farias &

Collini (2016). En el Servicio Meteorológico Nacional han sido esenciales en estos temas

la actividad de Estela Collini,

María Soledad Osores, Juan Augusto Diaz, entre varios otros.

Por último, no podemos

olvidar a los vulcanólogos argentinos que

han desempeñado o desempeñan

funciones en organizaciones relacionadas con la vulcanología o en la creación de las mismas.

Corina Risso, Gustavo

Villarosa e Iván Petrinovic han sido presidentes del Comité Nacional Argentino de la International Association on Volcanology and Chemistry of Earth Interior (IAVCEI). José Viramonte ha sido uno de los creadores

de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, ALVO, así como su presidente y vicepresidente. También ha sido miembro del Comité Ejecutivo

de la IAVCEI.

CONCLUSIONES

En Argentina

la Volcanología ha tenido

sus inicios en trabajos llevados

a cabo por geólogos

pioneros en este campo tales como E. Kittl y P Groeber,

más recientemente M. Teruggi, F. Gonzalez Bonorino

y J. Olsacher

que, aunque actualmente no podrían ser catalogados estrictamente como volcanológicos, sin duda fueron los primeros pasos y sin ninguna duda marcaron

el camino a seguir.

Posiblemente debido al impacto

de distintas erupciones recientes

que han afectado fuertemente a la Argentina tales como las Hudson,

1991; Láscar, 1993; Llaima

2007, Chaitén, 2008; Planchón-Peteroa,

1991, 2011 y 2018-2019; Cordón

Caulle,

2011,

2015; Copahue, 2012 y Calbuco, 2015, afortunadamente se ha despertado un gran interés

sobre el tema, fundamentalmente para mitigar sus efectos,

preparar adecuadamente a la población, ajustar los procedimientos para mitigar el riesgo volcánico y mejorar la seguridad del tráfico aéreo,

así como visualizar el potencial del volcanismo para la generación de energía geotérmica.

Por otro lado, en el año 2016 se sancionó la Ley 27.287

que crea el Sistema

Nacional de Gestión

Integral del Riesgo

y la Protección Civil (SINAGIR), estableciéndose a su vez la creación de una Red de Organismos Científico Técnicos para la Gestión

del Riesgo de Desastres

(Red GIRCyT), cuya función es atender

los requerimientos de información del SINAGIR dando lugar finalmente a la creación del Observatorio Argentino de Vigilancia

Volcánica (OAVV), un área especializada del SEGEMAR como ya se ha referido anteriormente y que constituye un gran paso adelante en la prevención y mitigación del riesgo volcánico en Argentina.

De esta manera

numerosos grupos de investigación dispersos

a lo ancho y a lo

largo del país, como distintas Instituciones como CONAE, SMN, SEGEMAR,

desarrollan permanentemente, tanto estudios

volcanológicos específicos sobre diversos

volcanes, así como tareas de monitoreo y seguimiento tanto

de la actividad sísmica

relacionada al volcanismo, como a la geoquímica de gases, dispersión de nubes de cenizas, estudios del potencial

geotérmico, etc. realizando cuantiosas colaboraciones entre ellos, así como con distintos grupos del exterior.

Ello permite que actualmente la Argentina

este mucho mejor preparada, no solo para visualizar anticipadamente una posible erupción, sino fundamentalmente para mitigar eficazmente los efectos de la misma una vez producida, tanto sobre la población, como en los bienes y servicios

afectados y en la aeronavegación.

REFERENCIAS

Allmendinger, R. W., Jordan,

T. E., Kay, S. M., & Isacks, B. L. (1997). The evolution of the

Altiplano Puna Plateau of the Central

Andes. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 25(1),

139-174. https://doi. org/10.1146/annurev.earth.25.1.139

Alonso Núñez, M. C., &

Marín Tello, M. I. (2009). Impacto

social y económico de la erupción

del volcán Jorullo, Michoacán, 1759.

Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 49, 53-78.

Alonso de Ovalle (1646).

Histórica relación

del Reyno de Chile y de las misiones y ministerios

que exercita en la Compañía

de Jesus, Roma.

Aguilera, F., Medina, E., Viramonte, J. G., Guzmán, K., Becchio,

R., Delgado, H., & Arnosio, M. (2006a).

Recent eruptive activity

from Lascar Volcano (2006).

X Congreso Geológico

Chileno, Actas II, 393-396,

Antofagasta, Chile.

Aguilera, F., Medina, E., Viramonte, J. G., Guzmán, K., Becchio,

R., Delgado, H., & Arnosio, M. (2006b).

Eruptive activity from Lascar Volcano (2003-2005). X Congreso Geológico

Chileno, Actas II, 397-400,

Antofagasta, Chile.

Aparicio, A., Risso, C.,

Viramonte, J. G., Menegatti, N., & Petrinovic, I. (1997). El volcanismo de Isla Decepción (Península Antártica). Boletín

Geológico y Minero, 108(3), 235-258.

http:// hdl.handle.net/10261/4936

Báez, W., Bustos,

E., Chiodi, A. L., Reckziegel, F., Arnosio, M., de Silva,

S., Giordano, G., Viramonte, J. G., Sampietro Vattuone, M. M, & Peña Monné, J. L. (2020). Style and flow dynamics of the pyroclastic density currents related to the Holocene Cerro Blanco eruption

(Southern Puna Plateau,

Argentina). Journal of South American

Earth Sciences,

98, 102482. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.102482

Barreiro, A. (1929).

El viaje científico de Conrado y Cristián

Heuland a Chile y Perú organizado por el Gobierno español en 1795. Publicaciones de la Real Sociedad

Geográfica, 134 p. Madrid,

España.

Bastías, C. A., Charrier, R., Millacura, C. V., Aguirre,

L., Hervé, F., & Farías, M. A. (2021).

Influence of geological processes

in the cosmovision of the Mapuche

native people in south central Chile. Earth Sciences History, 40(2), 581-606. https://doi. org/10.17704/1944-6187-40.2.581

Bodenbender, G. (1889). Expedición al Neuquén.

Boletín del Instituto Geográfico Argentino, 10, 311-329.

Buenos Aires, Argentina.

Bustos, E., Báez, W., Arnosio, M., & Viramonte,

J. G. (2016). El volcanismo cenozoico

de la Puna. Relatorio

XI Congreso Argentino

de Geología Económica, 44-91.

Salta, Argentina.

Caselli, A. T., Vélez, M. L., Forte,

P. B., Albite, J. M., & Daga, R. B. (2013). Erupción

del volcán Copahue

(Argentina): Evolución, productos e impacto social y ambiental. Foro Internacional de Peligros Volcánicos, 104-109. Arequipa, Perú.

Ceruti, M. C. (2012).

Los Niños del Llullaillaco y otras momias andinas:

Salud, folclore, identidad. Scripta

Ethnologica, 34, 89-104. Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos

Aires, Argentina.

Coira, B., Mahlburg Kay, S.,

& Viramonte,

J. G. (1993). Upper Cenozoic

magmatic evolution of the Argentine

Puna: A model for changing subduction geometry. International Geology Review, 35(8),

677-720. https:// doi.g/10.1080/00206819309465552

Collini, E., Osores, M. S., Folch, A., Viramonte,

J. G., Villarosa, G., &

Salmuni, G. (2013).

Volcanic ash forecast during the June (2011).

Cordon Caulle eruption. Natural

Hazards, 66(2),

389-412. https://doi.org/10.1007/ s11069-012-0492-y

Déruelle, B., Medina, E. T., Figueroa, O. A., Maragaño, M.

C., & Viramonte, J.

G.

(1995). The recent eruption of Lascar volcano (Atacama-Chile, April 1993):

Petrological and volcanological relationships. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences,

Series IIa, 321, 377-384.

Déruelle, B., Figueroa, O. A., Medina, E. T., Viramonte, J. G., &

Maragaño, M. C.

(1996). Petrology of pumices

of April (1993) eruption

of Lascar (Atacama,

Chile). Terra Nova, 8(3), 191-199.

Wiley Blackwell. https://doi. org/10.1111/j.1365-3121.1996.tb00744.x

de Silva,

S. (1989). Altiplano-Puna volcanic complex of thecentralAndes.

Geology, 17(12),

1102-1106. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1989)017<1102:APVCOT>2.3.CO;2

de Silva, S., & Zielinski, G. (1998).

Global influence of the AD 1600 eruption of Huaynaputina, Peru. Nature, 393, 455-458. https://doi.org/10.1038/30948

de Silva, S., Zandt, G., Trumbull, R., & Viramonte,

J. G. (2006).

Large scale silicic volcanism- The result of thermal maturation of the crust. Advances in Geosciences, 13 (1), 215-230.

WSPC/SPI, Series

on Volcanology (chap. 21). https://doi.org/10.1130/0091- 7613(1989)017<1102:APVCOT>2.3.CO;2

Durant, A. J., Villarosa, G., Rose, W. I., Delmelle, P., Prata, A. J., &

Viramonte, J. G. (2012).

Long range volcanic

ash transport and fallout

during the 2008 eruption of Chaitén volcano, Chile. Physics and Chemistry of the Earth, (45-46), 50–64. https://doi.org/10.1016/j. pce.2011.09.004

Falkner, T. (1774). Description of Patagonia. Hereford, Londres.

Farias, C., & Collini, E. (2016). Base de datos para

la VAAC VORHISE: Volcanes

de la región y su historia eruptiva.

Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, 39-44. https://repositorio.smn.gob.ar/

bitstream/handle/20.500.12160/404/9-%20

Volcanes%20de%20la%20regi%C3%B3n.pdf?sequence=3

Fernández de Oviedo y Valdes, G.

(1851). Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano.

Primera parte. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/nd/ ark:/59851/bmc668b5

Folch, A., Jorba, O., & Viramonte, J. G. (2008).

Volcanic ash forecast: Application to the May 2008 Chaitén eruption. Natural Hazards and Earth System Sciences, 8, 927-940. https:// doi.org/10.5194/nhess-8-927-2008

Fourcade, N. H. (1960). Estudio

petrográfico de las rocas de Caleta Potter Isla 25 de Mayo, Islas Shetland Del Sur. Publicaciones del Instituto Antártico Argentino (IAA Nº 8), 119 pp.

Forte, P., Rodríguez, L., Jácome

Paz, M. P., Caballero García, L. C., Alpízar Segura, Y. A., Bustos,

E., Moya, C. P., Espinoza,

E., Vallejo, S., & Agusto, M. (2021).

Volcano monitoring in Latin America:

Taking a step forward [Preface]. Volcanica, 4(S1),

vii–xxxiii. https:// doi.org/10.30909/vol.04.S1.viixxxiii

Francis, P. W., O’Callaghan, L., Kretzschmar, G. A., Thorpe, R. S., Sparks, R. S. J., Page, R. N., de Barrio, R. E., Gillou, G., & Gonzalez, O. E. (1983). The Cerro Galán ignimbrite. Nature, 301(5895), 51-53. https://doi. org/10.1038/301051a0

Fuenzalida, V. H. (1941). Distribución de los volcanes

del grupo de los Descabezados. Boletín

del Museo Nacional

de Historia Natural,

9, 19-30.

Gay, C. (1844-1871). Historia

física y política de Chile:

Según documentos adquiridos en esta república durante doce años de residencia en ella (Vols. 1-XVI). Imprenta

E. Thunot y Ca., Museo de Historia Natural de Santiago,

París, Francia.

García, S., & Badi,

G. (2021). Towards

the development of the first permanent volcano observatory in Argentina.

Volcanica, 4(S1), pp. 21-48. https://doi.org/10.30909/ vol.04.S1.2148

Gardeweg, P. M., & Ramírez,

C. F. (1987). The La Pacana Caldera and the Atana ignimbrite:

A major ash-flow and resurgent

caldera complex in the Andes of northern Chile. Bulletin of Volcanology, 49, 547–566.

https:// doi.org/10.1007/BF01080449

González Bonorino, F. (1944).

Nota sobre la presencia de ignimbritas en la Argentina. Notas del Museo de La Plata, Geología,

9 (35), 577-590,

La Plata.

González Bonorino, F., & Teruggi,

M. E. (1952). Léxico

sedimentológico (Pról.

A. E. Riggi). Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, 164 pp.

González Ferrán, O. (1995).

Volcanes de Chile.

Instituto Geográfico Militar, 640 pp.

Groeber, P., & Corti, H. (1920). Estudio

geológico de las termas de Copahue. Estudio

químico preliminar de las muestras de aguas recogidas enelterreno. Dirección

General de Minas,

Serie F, Informes Preliminares y Comunicaciones, Boletín

3: 1-20, Buenos Aires.

Groeber, P. (1938). Mineralogía y geología. Espasa

Calpe Argentina S.A., Buenos Aires-México.

Groeber, P., & Perazzo, R. J. (1941). Captación

y aprovechamiento de las

aguas y fuentes de Copahue.

Ministerio de Agricultura, Dirección de Parques Nacionales, Reserva Nacional

Copahue, 1, 1–56.

Buenos Aires,

Argentina.

Guaman Poma de Ayala, F. (1615-1980). (1980).

Nueva crónica y buen gobierno (J. V. Murra & R. Adorno (Eds.). Traducciones y análisis textual

del quechua por J. L. Urioste. 3 Vols. México D. F. Siglo XXI Editores.

Guest, J. E. (1969). Upper

Tertiary ignimbrites in the Andean Cordillera of part of the Antofagasta Province of northern Chile.

Geological Society of America Bulletin, 80, 337-362.

https://doi.org/10.1130/0016-7606(1969)80[337:UTIITA]2.0.CO;2

Hildreth, W., & Drake,

R. E. (1992). Volcán Quizapu, Chilean

Andes. Bulletin of Volcanology, 54, 93-125.

https://doi. org/10.1007/BF00278002

Humboldt, A. (2003). Ascenso al volcán Jorullo. En Alejandro de Humboldt, Una nueva visión del mundo (pp. 113–121). México: CONACULTA y UNAM.

Hurtado Torres, L. (2008). Infierno en el paraíso:

Nacimiento y evolución del volcán El Jorullo.

Morelia: Fondo Editorial Morevallado. 108 pp.

Kappelman, J., Todd, L. C., Davis, C. A., Cerling,

T. E., Feseha, M., Getahun, A., Yanny, S. (2024). Adaptive foraging behaviours in

the Horn of Africa during Toba supereruption. Nature, 628(8007), 365-372. https://doi. org/10.1038/s41586-024-07208-3

Keidel, J. (1934). Los volcanes gemelos

de La Poma y su relación con la tectónica

del valle Calchaquí. Revista del Museo de La Plata, 34, 387-410.

Kittl, E. (1933). Estudio sobre los fenómenos volcánicos y material caído durante la erupción del grupo del “Descabezado”

en el mes de abril de 1932. Anales del Museo Nacional

de Historia Natural,

37, 321-364.

Kittl, E. (1944).

Estudios geológicos y petrográficos

sobre los volcanes de la región

cordillerana del sur de Mendoza

y del grupo del Descabezado (Publicación de Mineralogía y Petrografía N.º 16, 52 pp.). Museo

Argentino de Ciencias

Naturales.

Llambias, E. (2009).

Volcanes: nacimiento, estructura, dinámica.

Buenos Aires: Vázquez

Mazzini Editores. 144 pp.

Maksimov, A. P. (2008). A physicochemical model for deep degassing of water-rich magma. Journal

of Volcanology and Seismology, 2(5),

356-363. https://doi.org/10.1134/ S0742046308050059

Mazzoni, M. M. (1986). Procesos y depósitos piroclásticos. Asociación Geológica Argentina, Serie B N° 14. Asociación Geológica Argentina

Morelos Rodríguez, L. (2009). Reseña

de “Infierno en el paraíso. Nacimiento y evolución del volcán El Jorullo”

de L. Hurtado Torres. Investigaciones Geográficas (México), (68), 143-145. https://www.redalyc.org/articulo. oa?id=56912236013

Morelos Rodríguez, L. (2022). El Parícutin

en 100 imágenes. Historia gráfica

del nacimiento del volcán más joven de América (edición

electrónica). Colección Ensayos

y Miradas.

Murillo, G. (1943). Cómo

nace y crece

un volcán: el Paricutín. 28 pp. Edición

rústica (paperback).

Oppenheimer, C. (2011). Eruptions that

Shook the World. Cambridge

University Press.

Oppenheimer, C. (2023). Mountains

of Fire: The Secret Lives

of Volcanoes. Londres: Hutchinson Heinemann.

Ortiz, R., Vila, J., García,

A., Diez, J. L., Aparicio, A., Soto, R., Viramonte, J. G., Risso,

C., & Petrinovic, I. (1992). Geophysical features

of Deception Island. En Y. Yoshida

et al. (Eds.), Recent

Progress in Antarctic

Earth Sciences (pp 443-448).

Terra Publishing, Tokyo.

Osores, M. S., Folch, A., Collini, E., Villarosa,

G., Durant, A., Pujol, G.,

& Viramonte, J. G. (2013). Validation of the FALL3D model for the 2008 Chaitén

eruption using field and satellite

data. Andean Geology,

40(2), 262–276. https://doi.org/10.5027/ andgeoV40n2-a05

Ovalle, A. (1646). Histórica relación

del Reyno de Chile y de las misiones y ministerios que exercita

en él la Compañía de Jesús. Roma: Francisco Cavallo,

455 p. https:// www.memoriachilena.gob.cl/602/w3- article-8380.html

Perdiguero, C. (1984). Antología

del Cerro San Bernardo. Salta, Argentina: Fundación Carmen Rosa

Ulivarri de Etchart. pp. 203-204.

Poma de Ayala, G. F. (2008). Nueva corónica

y buen gobierno. Tomo III. Fondo de Cultura Económica. México.

Ramos, V., & Alonso, R. N. (2018). Tadeo Haenke: primer

naturalista del Virreinato del Río de la Plata. Anales de la Academia Nacional de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales, 70, 117-146.

Rittmann, A. (1933). Die geologisch bedingte Evolution und Differentiation des Somma-

Vesuvmagmas. Zeitschrift für Vulkanologie,

15(1/2), 8-94.

Rittmann, A. (1951). Orogénèse et vulcanismo. Archivos de Ciencias, (4-5),

273-314. Ginebra.

Romero, C. (2019).

Influencia de la erupción del volcán Huaynaputina en el clima local y regional a través de

registros geoquímicos de paleoclima (Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,

Lima, Perú).

Salgado, P. A. (s.f.). Las múltiples

dimensiones del fenómeno

volcánico en la Patagonia

Norte: Aportes científicos interdisciplinarios del Grupo GEA para el estudio

de la erupción del Cordón Caulle. En S. Murriello

& G. B. García (Comp.).

A diez años de la erupción del Puyehue-Cordón Caulle. Bariloche: Editorial

UNRN.

Self, S., & Blake, S. (2008). Consequences of explosive supereruptions. Elements, 4(1), 41-46.

https://doi.org/10.2113/ GSELEMENTS.4.1.41

Sruoga, P. (2016).

Volcanología. En I. Podgorny

et al. (Eds.), Diccionario Histórico de las Ciencias

de la Tierra en la Argentina (pp. 385- 389). La Plata:

Archivo Histórico del Museo de La Plata.

Sruoga, P. (2021). La volcanología en Argentina: Desarrollo y desafíos. Un ejemplo

para destacar: Complejo

Volcánico Laguna

del Maule, Chile.

Boletín Brackebuschiano. Geociencias y Sociedad,

4, 385-389. Asociación Geológica Argentina.

Teruggi, M. E. (1950). Las rocas eruptivas al microscopio: Su sistemática y su nomenclatura (Serie Instituto Nacional

de Investigación de las Ciencias Naturales, Publicación de extensión cultural

y didáctica, Nº 5).

Casa Editora CONI.

Teruggi, M. E., Mazzoni, M. M., Spaletti, L. A., & Amdreis, R. R. (1978).

Rocas piroclásticas: interpretación y sistemática. Asociación Geológica Argentina. Publicación

Espe- cial, 5, 1-45.

Tilling, R. I. (2009).

Volcanism and associated hazards: The Andean perspective. Advances in Geosciences, 22, 125-137. https://doi. org/10.5194/adgeo-22-125-2009

Viramonte, J. G., Sureda, R. J., Bossi, G. E., Fourcade, N. H., & Omarini,

R. H. (1974). Geochemical and mineralogical study of the high-temperature fumaroles from Deception Island,